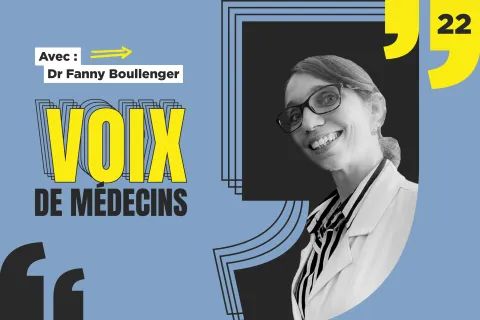

Quel est le rapport des médecins à la mort de leurs patients ? Alors que certains y sont confrontés au quotidien dans leur spécialité, la fin de vie est un ancien et parfois douloureux souvenir de l’internat pour d’autres. Ils prennent la parole dans cet épisode best-of de Voix de Médecins.

Beaucoup de médecins ont découvert la mort au tout début de leur cursus et elle ne correspond pas toujours à ce qu’ils avaient imaginé. « Visuellement, c'est une énorme claque ! Quand elle survient, la mort transforme une personne en très peu de temps, notamment avec la rigidité cadavérique », raconte Dr Marie Gilbert, infectiologue à Paris. Dr Véronique Miniac, praticien hospitalier en médecine polyvalente à Lorient a aussi été interpellée en accompagnant une patiente dans ses derniers instants de vie, alors qu’elle était interne. « On parle tout le temps du "moment" de la mort, un peu comme dans les films où l’on voit le dernier souffle. En réalité, ça dure un peu. On devrait plutôt parler des "instants" de la mort, au pluriel. »

Choisir une spécialité pour ne pas être confronté à la mort

C’est pendant ses cours de dissection « un peu glauques » que Dr Yassine Benaria, médecin généraliste et échographiste à Paris, a découvert la mort. « Rapidement, j’ai surtout compris qu’en tant que médecin, on ne guérit pas toujours. On apporte les soins suffisants pour pouvoir maintenir à la personne en vie, qu'elle ne franchisse pas cette barrière de la mort », raconte-t-il.

Souvent, ces soins ne suffisent pas et certains médecins vivent très mal cette réalité. Un rapport douloureux à la mort des patients peut guider certains choix de spécialités. « Ce jour-là je me suis dit ‘c'est sûr, je ne veux pas faire de cancero’ », se souvient, encore très ému, Dr Sébastien El Saïr, chirurgien orthopédiste à Lyon. Il a encore l’image de cette patiente qui avait dû attendre la fin de sa grossesse pour débuter son traitement contre un cancer, son bébé dans les bras. « J’ai choisi l'orthopédie parce que c'est une spécialité dans laquelle on n'est pas confronté en théorie à la mort », explique-t-il.

Solitude, réunions de staff et humour gore

Après un été de stage, Dr Yaël Levy-Zauberman, gynécologue obstétricienne à Paris, a renoncé à devenir médecin légiste. « Au moment de choisir la spécialité, je me suis dit que finalement je n’avais pas l'impression d’avoir fait une vraie différence pour qui que ce soit à faire des autopsies pendant tout l’été ». Désormais, la mort est une « trouille absolue » dans sa spécialité. Elle se souvient avoir « très mal vécu » le premier cas de mort fœtale in utero auquel elle a été confrontée, avec un médecin senior qui l’a laissée seule annoncer la nouvelle aux parents.

De nombreux praticiens ont ressenti cette solitude face à la mort de leurs patients. Pour y faire face, chacun a ses techniques. « J’ai toujours été accusée d'avoir des réunions trop longues », plaisante Dr Odile Amiot, psychiatre en région parisienne, qui a dû faire face au suicide de patients au sein même de l’hôpital. « On n'est pas tout puissant, on ne peut pas tout éviter ni prédire les actes de nos patients. Alors il faut beaucoup parler et débriefer. Le partage d'information est fondamental ».

Dr Marie Selvy, chirurgienne viscérale à Béziers, est « très régulièrement confrontée à la mort » dans sa pratique. « Pour digérer tous ces morts, on dit en rigolant que ‘tous les médecins ont leur cimetière’, c'est une manière un petit peu gore de dédramatiser les choses. » L’accompagnement de ses proches et de ses collègues est primordial pour faire face au décès d’un patient. « On est une génération de médecins qui arrive un peu plus à verbaliser », avance-t-elle.

Ne plus faire de la mort un tabou

De nombreux médecins veulent effectivement lever le tabou qui pèse encore sur la mort et la fin de vie en France, au-delà des salles de garde. « On devrait déjà avoir fait ces directives anticipées à 18 ans», affirme Dr Benjamin Rimaud, gériatre en région parisienne. « La mort c'est un tabou en France, c'est incroyable ! », insiste le gériatre qui pose la question de la fin de vie aux familles de ses patients dès leur arrivée à l’Ehpad. « Je sors la boîte de mouchoir, bien sûr, mais leur poser cette question lève tous les tabous. »

« A mon sens, il faudrait remettre la mort au sein de la société parce que c'est quelque chose avec lequel il faut se réconcilier », abonde Dre Elsa Mhanna, neurologue à Paris. « Au Moyen-Âge pour ne pas voir la mort on la mettait en dehors des cités. Au XXème siècle, avec la technicité de la médecine, on l’a mise à l’hôpital pour l’éloigner de nous », regrette-t-elle.

A voir aussi

Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes

Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes