© DR

L’hôpital cherche la parade. Pour répondre au manque d’information du patient, à l’origine de plus de la moitié des réclamations aux urgences, Firas Abou Kassem et Ricardo Oliveira, tous deux médecins urgentistes, ont développé l’application FollowMe : « Les patients ont parfois le sentiment d’être oubliés – sans se rendre compte que nous attendons des résultats d'examens complémentaires, les gardons pour la surveillance, etc. Cette incompréhension crée de la frustration, que nous pensons pouvoir faire disparaître en grande partie en donnant aux patients de l'information factuelle et pédagogique en temps réel. » Les deux urgentistes ont donc conçu une appli, connectée à tous les logiciels de l'hôpital, qui renseigne le patient et ses proches sur les différentes étapes du parcours : « Votre prise de sang est arrivée au laboratoire d’analyse biologique – délai estimé pour l’examen : 1 h », « Le patient/Votre proche est arrivé au scanner et est en train de réaliser l'examen… ».

L’idée est que le patient admis et ses proches enregistrés reçoivent automatiquement par SMS un lien pour se connecter à l’appli et connaître en temps réel l’avancée du processus (analyse, imagerie, interprétation…) : « Cela permet au patient et/ou à sa famille de voir qu’ils n’ont pas été oubliés et de se projeter, commente Firas Abou Kassem. Quant au médecin, il peut ainsi se centrer sur l'essentiel : parler du diagnostic au patient, prendre en charge sa douleur et lui expliquer les options thérapeutiques pour la prise en charge de sa fracture ». Par ailleurs, la communication sur tout ce qui fait la vie des urgences, comme un afflux d’arrivées ralentissant la prise en charge, est en cours de développement.

Les premiers retours sont extrêmement positifs. L’hôpital Foch de Suresnes, qui utilise FollowMe depuis ses débuts, évalue ses effets tant du côté de l’expérience patients que de celui des agents d’accueil, avec une baisse de la tension mesurée en salle d'attente. Des effets bénéfiques côté soignants également, comme on le constate au centre hospitalier de Montreuil, où l’application est expérimentée dans le cadre d'un appel à projets « innovation organisationnelle » de l’ARS Île-de-France pour réduire les interruptions de tâches liées aux sollicitations des patients, et surtout aux appels dans le service.

Des initiatives locales

À l’automne 2022, suite à un appel à projets, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) dont dépendent les fonctionnaires hospitaliers publiait une recommandation pour aider les établissements à entreprendre une démarche globale de prévention des violences externes. Quatre établissements (les centres hospitaliers de Vannes – Bretagne-Atlantique – et de Dunkerque, l’établissement public de santé Barthélemy-Durand à Étampes et le groupe hospitalier universitaire Paris-Psychiatrie & Neurosciences) ont été retenus pour expérimenter et déployer diverses actions : sessions de formation avec les forces de l'ordre à Barthélemy-Durand, logo « Zone Respect » à Dunkerque, supports de distraction pour les enfants dans les espaces d'attente à Vannes, autodiagnostic pour cartographier le risque à Paris-Psychiatrie & Neurosciences…

L’objectif : agir sur l'organisation, en passant par le déploiement de partenariats en santé, de médiateurs, le renforcement de l'équipe des sauveteurs secouristes du travail, sans oublier « l’adaptation des plannings des agents des services en contact fréquent avec le public et donc plus exposés au risque de violence ».

Une organisation globale

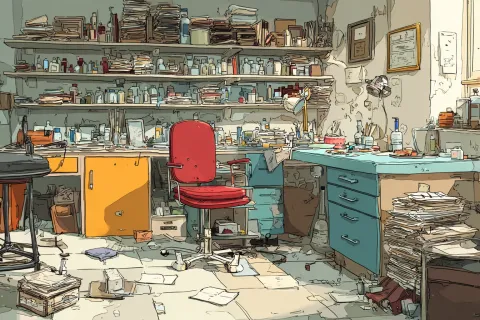

L'AP-HM a renforcé ces dernières années ses coopérations en matière de sécurité et de justice, et consacré depuis 2023 un budget de 8 millions d'euros à la sécurité physique de ses infrastructures. L’établissement de santé a suivi l’exemple de l’AP-HP et recruté un commissaire de police détaché en la personne de Wanda Wrona. Forte de ses années passées à la Grande-Borne de Grigny (Essonne) puis en région PACA, elle observe pour comprendre les arcanes de la délinquance à l'hôpital, dans le contexte particulier marseillais où les règlements de compte se poursuivent à l’hôpital, avec un risque de victimes collatérales, où il faut sécuriser une garde à vue, où la morgue peut être envahie par une communauté familiale élargie de plusieurs dizaines de personnes venues voir un défunt qui doit être autopsié… Pragmatique, Wanda Wrona met en place une politique de sécurité en s’adaptant à la diversité des environnements de travail : « Quand on me demande de sécuriser un service, je discute avec les cadres et avec les agents... Certains services n’ont pas de portillon, mais en poser supposerait des agents pour en surveiller l’accès. Lorsque les portes sont vandalisées, j’en cherche la raison : si la sonnette d’ouverture est dans le bureau infirmier, de nuit le patient qui descend fumer peut s’impatienter lorsqu’il souhaite rentrer… De même, les enjeux de sécurité diffèrent selon la spécialité du service : en chirurgie de la main ou maxillo-faciale, par exemple, je retrouve davantage le profil des personnes que l’on peut croiser en garde à vue ou en prison. »

Une boucle vertueuse

La commissaire souligne aussi qu’une même solution peut être mise en œuvre différemment selon le contexte, comme la présence de médiateurs dans la salle d’attente des urgences : à La Timone, il s’agit d’agents AP-HM derrière une banque d’accueil ; à l'hôpital Nord, ce sont des médiateurs de rue qui vont au contact des personnes. D’autres solutions concrètes et globales sont mises en place, qui montrent leur efficacité : passages réguliers d'équipes de la police municipale aux urgences, amélioration de l'efficacité des dispositifs d'appel d'urgence notamment depuis les centres de santé, application sur les téléphones personnels des agents, débriefing obligatoire après un incident, recueil scrupuleux des événements indésirables malveillants, facilitation des dépôts de plainte et amélioration des procédures, formations flash de gestion des conflits, échanges sur les dispositifs de sécurité avec les responsables d’autres hôpitaux… Ou encore aménagement des locaux – pour éviter par exemple que le bureau du médecin soit isolé –, mais aussi des services comme les urgences qui fonctionnent en carrés de couleur (salle des familles, salle d’attente… ) pour faciliter la compréhension, notamment de ceux qui ne maîtrisent pas le français – pour limiter les questionnements, et donc les tensions.

Lire le Gros Dossier complet sur les violences contre les soignants

« Mon rôle est d'être le trait d'union entre l’hôpital, la police et la justice, conclut Wanda Wrona. Ceci pour mettre en place des synergies et créer une boucle vertueuse : ainsi par exemple, lorsque survient une arrivée de produits toxiques particuliers à Marseille, je le repère aux urgences, mes collègues policiers dans les geôles de garde à vue, nos médecins légistes également. La gestion de la violence suppose une réflexion globale entre acteurs partenaires. »

A voir aussi