© Midjourney x What's up Doc

Les arrêts maladies des représentations parfois éloignées de la réalité du cabinet

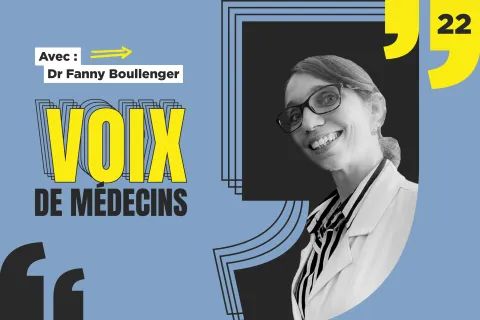

« Un arrêt de travail, ce n’est pas une formalité. C’est un acte médical à part entière », pose d’emblée Cyril Bègue. Il a récemment coordonné un ouvrage sur le sujet avec le professeur Audrey Petit. Souvent, les débats publics pointent du doigt les « arrêts de complaisance ». Mais pour lui, c’est à la marge. « L’arrêt de complaisance, ça existe, mais c’est infime. L’extrême majorité de mes collègues n’en font pas. »

Il souligne surtout l’écart entre ce qui est perçu et ce qui est vécu dans le cabinet. « On entend parfois : “il a eu un arrêt facilement”. Pourtant, ce n’est pas de la complaisance : c’est qu’on a jugé qu’il y en avait besoin. Le voisin peut penser le contraire, mais il n’a pas la vision médicale de la situation. » insiste le médecin généraliste.

La réalité, poursuit-il, c’est que les patients n’ont pas spontanément envie d’être arrêtés. « La plupart du temps, les gens sont plutôt contents d'aller travailler. D’ailleurs, mon problème quotidien, ce n’est pas de céder à des demandes abusives, c’est plutôt d’avoir des patients qui refusent l’arrêt alors qu’il serait justifié. Quand quelqu’un en demande un, c’est qu’il y a une raison, même si elle n’est pas toujours évidente au premier abord. Si mes patients sont arrêtés longtemps, ce n’est pas par plaisir. Ce sont des travailleurs de l’agroalimentaire, usés, avec des troubles musculosquelettiques et d’autres souffrances réelles. »

Pour Cyril Bègue, les arrêts sont souvent justifiés par une pathologie physique ou mentale. « On sait que les pathologies mentales sont en explosion dernièrement, notamment depuis le Covid, et puis parce que les conditions de travail ne permettent pas toujours de rester en poste. Après, bien sûr, il y a toujours des gens qui abusent mais si on se concentre là-dessus, on ne voit pas les vrais problèmes ».

Prescription courte et suivi rapproché

Dans son quotidien, Cyril Bègue distingue les arrêts courts, très majoritaires, et les arrêts longs, plus rares mais coûteux. « Les arrêts courts, c’est 80 % des arrêts, mais seulement 20 % des coûts. Les arrêts longs, c’est 20 % des arrêts, mais 80 % des coûts. Sur les arrêts courts, l’idée, c’est de faire le plus court possible, de revoir le patient rapidement, de réévaluer. Moi, je ne prescris que rarement plus de deux semaines d’emblée, dans des cas très particuliers. » C’est bien sûr à moduler selon la démographie médicale locale et la capacité à revoir les patients en cas de nécessité de prolongation.

Cette réévaluation régulière permet d’éviter les arrêts « en roue libre » et de replacer le retour en activité comme partie intégrante de la prise en charge. Selon lui, si on arrête quelqu’un pour un mois sans le revoir, on perd une dimension importante du suivi. Cyril Bègue insiste également sur la nuance entre arrêt et invalidité, souvent mal comprise. « Un arrêt de travail est nécessaire lorsqu’on pense que la situation peut s’améliorer. En revanche, si on estime qu’il n’y aura plus d’amélioration possible, ce n’est plus un arrêt de travail, cela relève éventuellement d’une invalidité. » Une précision importante à avoir en tête selon lui.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/iatrogenie-medicamenteuse-deprescrire-chez-le-sujet-age-mode-demploi

Des dispositifs pour accompagner le retour à l’emploi

Au-delà de la prescription, différents dispositifs peuvent accompagner le retour progressif à l’emploi et prévenir le risque de désinsertion professionnelle : reprise à temps partiel thérapeutique, essai encadré, convention de rééducation professionnelle... Pour aider à la décision, il existe des outils concrets, notamment, les référentiels de la HAS accessibles via amelipro, le mémo "prescription et retour à l’emploi", ou encore la messagerie sécurisée avec un médecin-conseil pour les situations complexes.

En filigrane, le message reste clair : l’arrêt de travail est un acte médical. Cet outil légitime reste cependant à manier avec discernement et nécessite un suivi rapproché pour préparer au mieux le retour à l’emploi.

A voir aussi