© DR

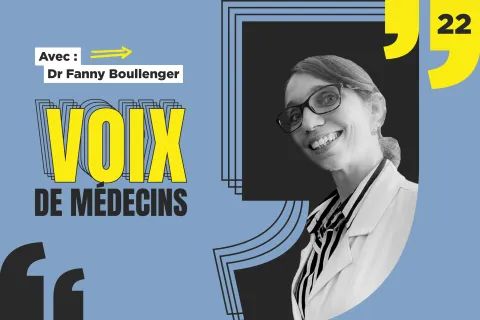

Droit offert aux citoyens et aux patients depuis 2005, renforcé par la loi Claeys-Leonetti, la rédaction de directives anticipées (DA) n’est pas obligatoire. Pas plus que ne l’est la désignation d’une personne de confiance à laquelle le patient peut avoir confié oralement ses DA, « un rôle parfois lourd pour ce porte-parole dont les convictions peuvent être divergentes », insiste le Dr Béatrice Eon, qui a exercé 41 ans à l’AP-HM comme réanimatrice, puis les dernières années en tant que responsable Qualité. Experte visiteuse pour la HAS dans le cadre de la certification des établissements, elle pointe « le manque d’information des patients sur la question des DA qui ne font pas l’objet d’un accompagnement par un professionnel de santé » en complément de documents remis ou affichés.

« Certaines admissions en EHPAD sont conditionnées à la rédaction des DA, cela relève de la maltraitance, dans la mesure où leur rédaction ne revêt pas de caractère obligatoire »

Dr Béatrice Eon, réanimatrice et responsable médicale Qualité à l'AP-HM

Les directives anticipées ont pourtant constitué « une avancée extraordinaire, une révolution culturelle », estime Nicole Croyère, ex-infirmière et cadre de soins, formée aux soins palliatifs à Londres et Montréal, auteure d’une thèse sur la fin de vie des personnes âgées en EHPAD et le travail des aides-soignantes. « À la différence du Québec où le consentement au soin est une évidence, parce que la personne paie et que lui demander son avis est obligatoire, l’autonomie du patient était nouvelle en France. Y persiste un schéma paternaliste où le corps médical sait ce qui convient au patient, un savoir qui pèse tout son poids dans la proposition thérapeutique. Sociologiquement, cette ouverture s’est donc soldée par un échec parce que la plupart des patients – certaines catégories socioprofessionnelles mises à part – s’en remettent aux décisions du médecin. »

Le très faible taux de rédaction de DA…

La loi de 2016 a tenté d’améliorer le très faible pourcentage de rédaction de DA en distinguant le statut de la personne en bonne santé de celle qui s’avère malade. Une ouverture intéressante reprise par la HAS dans ses recommandations qui permet d’entamer le dialogue avec le médecin pour les patients souffrant d’une maladie grave. « Cette loi a eu pour effet un accroissement de la rédaction des DA, souligne Nicole Croyère. J’émets une réserve concernant l’obligation administrative fixée aux établissements, qui dans leurs critères d’évaluation qualité des soins ont l’obligation de demander ces DA. J’ai vu comment certains collègues s’en sont emparés, avec pour effet de passer d’une intention louable à l’injonction à l’autonomie du patient. L’entrée en EHPAD s’accompagne souvent d’une grande culpabilité et de tristesse chez les proches, et peu de personnes âgées s’y rendent de leur plein gré : ajoutez-y une consultation avec une psychologue ou une infirmière dédiée à ce recueil, cela peut sembler très cruel. » « Certaines admissions en EHPAD sont conditionnées à la rédaction des DA, cela relève de la maltraitance, dans la mesure où leur rédaction ne revêt pas de caractère obligatoire », appuie Béatrice Eon.

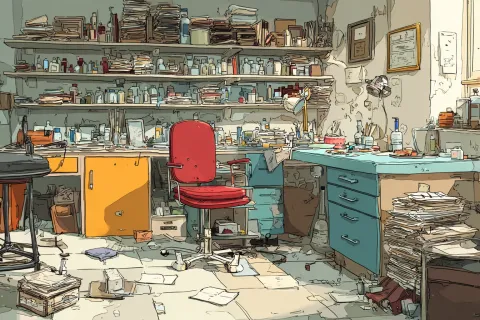

…et leur manque de poids dans la décision médicale

Une étude qualitative exploratoire de 2017, menée auprès d’hyperspécialistes de l’AP-HM par Béatrice Eon & al., montre de façon stupéfiante, outre la méconnaissance des médecins quant au cadre juridique des DA, leurs réserves concernant « la liberté réelle qui peut être laissée au patient » : « Une neurologue spécialisée dans les troubles du comportement estimait qu’amener ce sujet était traumatisant pour le patient. Un cardiologue, très réticent à la limitation ou l’arrêt de traitement, a exprimé ouvertement qu’il était bien qu’un patient soit transféré en réa pour mourir, pour que la famille soit convaincue que tout a été tenté – quand bien même certaines admissions en réa relèvent clairement de l’obstination déraisonnable.»

« Si une décision politique et législative ne fonctionne pas c’est qu’elle ne correspond pas à l’état d’esprit de la société »

Nicole Croyère, ex-infirmière et cadre de soins, autrice d'une thèse sur la fin de vie des résidents d'Ehpad

Discuter des DA paraît fondamental à Beatrice Eon, et ce, autant que possible, dans un dialogue anticipé et continu patient/soignant : « Le patient ne dit pas : je ne veux pas être dialysé, intubé… mais : je veux continuer à lire, écouter de la musique, raconter des histoires à mes petits-enfants… Autant d’échanges sur le goût de la vie afin d’enrichir le dossier et disposer d’arguments pour estimer, à un moment, que le patient n’a plus ces plaisirs. Je pense notamment à la fin de vie des personnes atteintes de troubles cognitifs, terrible pour le patient et l’entourage, trop peu aidé. Même en étant convaincu que donner la mort n’est pas la panacée, notre éthique et notre responsabilité à l’égard du patient doit évoluer vers plus d’écoute de la demande. »

Des temps d’échange pour un consensus pluridisciplinaire

« Si une décision politique et législative ne fonctionne pas c’est qu’elle ne correspond pas à l’état d’esprit de la société », estime Nicole Croyère qui suggère un dispositif de discussion entre les professionnels, la famille et la personne pour cheminer dans l’esprit de la décision partagée de la loi Kouchner de 2005. « Ainsi que des temps réguliers de réflexion éthique où l’on interroge la pertinence de certaines décisions ou d’une médicalisation excessive en fin de vie : arrêter la dialyse ? Prescrire des antidiabétiques ou des antiarythmiques ? Poser un corset pour mieux respirer ? Envoyer aux urgences après une chute ? » Des temps qui demanderaient à être financiarisés pour les libéraux qui appellent également de leurs vœux des espaces de discussion.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/magazine/66

De tels espaces se sont ouverts pendant le Covid, comme le décrit Béatrice Eon, autour de la question du tri des patients : « Nous avions mis en place une démarche de réflexion anticipée pour des patients atteints de pathologies graves afin de mettre en regard le niveau de réanimation acceptable ou pas, entre spécialistes et réanimateurs. » Souhaitons que ces initiatives se pérennisent, accompagnées d’un éclairage éthique qui oblige à se sortir de la technique et à ne rien décider en urgence. Assorti en outre d’échanges avec les proches : « En respectant certaines règles relationnelles, qui commencent à être enseignées dans le cadre de la formation », conclut Béatrice Eon.

A voir aussi

Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes

Médecine esthétique : la patientèle masculine progresse plus vite que celle des femmes