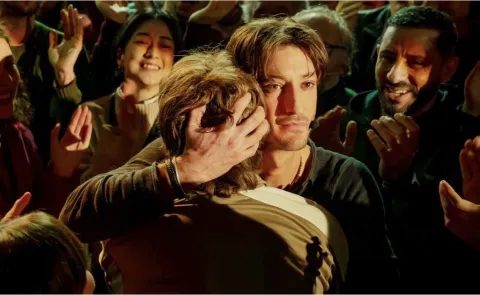

Alexandre Desane dans le rôle de Frantz Fanon © Allociné

L'on n'aurait pas eu envie de dire du mal de ce film tant il correspond exactement à ce qui manquait à celui qui l'a précédé il y a quelques mois. Tant mieux, il n'en sera nul besoin, car Abdenour Zahzah va bien au-delà d'une retranscription fidèle de ces années où Frantz Fanon a révolutionné le regard de la psychiatrie sur ses malades et sur leur condition. Avec rigueur et modestie, il porte sur le psychiatre philosophe l'éclairage que la profession attendait. Dommage : sorti après l’adoubement hâtif du biopic de Jean-Claude Barny, il ne sera probablement vu ni commenté par personne.

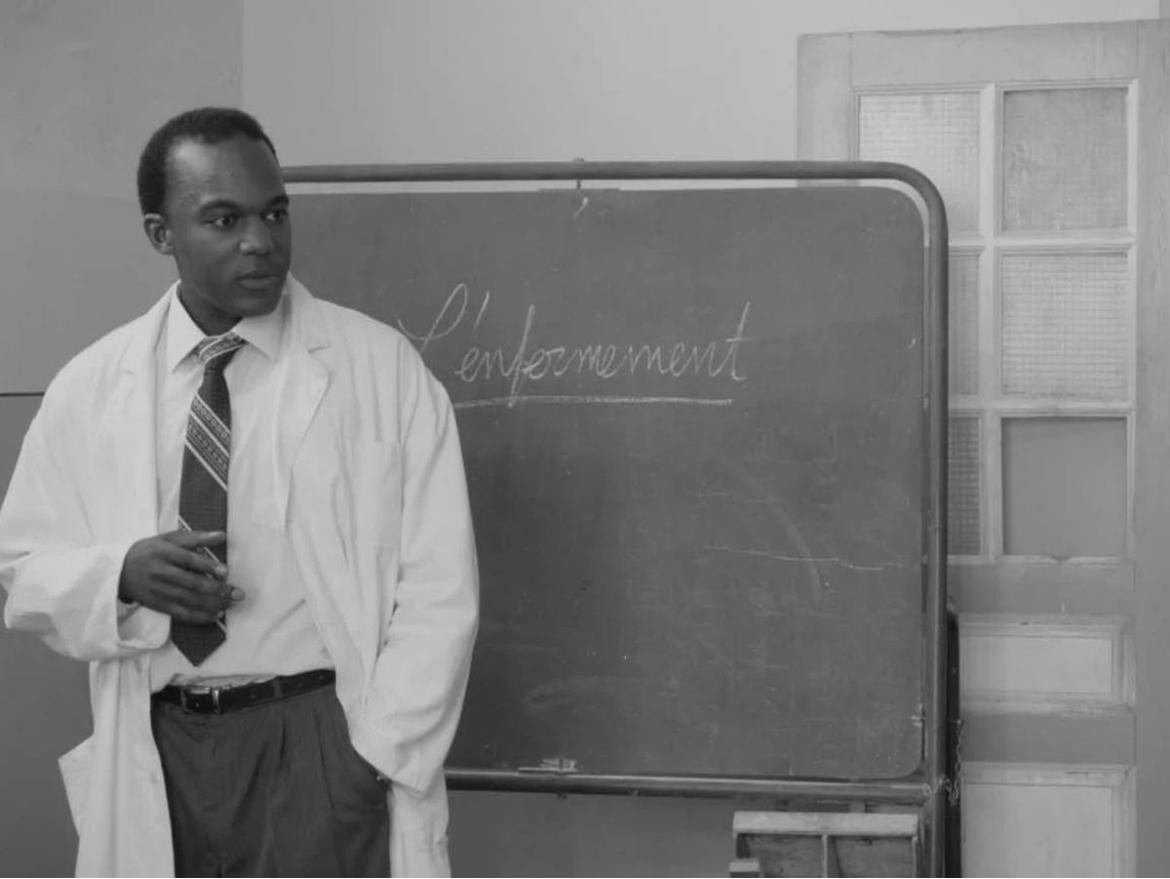

D’emblée, une différence de taille : quand le biopic hagiographique et politique au premier degré de Jean-Claude Barny s’ouvrait sur un rêve freudien, Abdenour Zahzah choisit pour son prologue de se focaliser sur une internée, une séquence muette poétique où deux mains, paumes ouvertes en étoile, symbolisent l’enfermement mais aussi une lumière, une issue possibles. Sa chronique, à prendre au sens premier du terme, se fera sans affectation, sans surlignage, sans redondance, dans un noir et blanc classique et lumineux, centrée sur ceux qui sont soignés, tout intelligent que soit celui qui soigne. Son Frantz Fanon, curieusement absent à la caméra, est un psychiatre qui, tout idéologue qu’il est, se retrouve face à chaque patient comme si c’était le premier. C’est après tout la première fois qu’il l’écoute, et dans ce contexte d’insurrection qui vient, il a beau savoir ou prévoir, il est filmé dans une impassibilité proche de l’hébétude. Il « reçoit » la parole, il encaisse les souffrances, de plus en plus grandes, de plus en plus absurdes, horriblement absurdes, celle du commissaire théoricien de la torture comme celle du jeune berger qui a tué son ami de classe français. Ces deux scènes, fausses jumelles du film de Barny, nous éloignent du Fanon marmoréen, statue du Commandeur belle et fière, qui se protégeait par la parole mi-clinique mi-politique du sachant. Ici, le psychiatre a le silence forcé, et l’on comprend ainsi que la pensée naît de là, du trouble engendré par la parole, et que, toute politique qu’elle soit, elle est bel et bien née de sa pratique.

Si les psychiatres se sont rués pour animer des débats sur la pensée de Fanon à l’issue du film de Barny, c’est probablement aussi parce qu’ils avaient à l’esprit de combler un manque, de ramener son apport à la psychiatrie institutionnelle au premier plan. Ce film-ci en est la réponse cinématographique : en ne sortant presque jamais de l’hôpital de Blida-Joinville, la caméra se fait porteuse de l’argument selon lequel l’héritier de Tosquelles va trouver en l’interné, à la fois malade et étranger en son propre pays, une double exclusion. Celle qui permet de corréler la souffrance psychique non pas au seul symptôme mais à sa prise en compte sociétale, celle qui inscrit également la pathologie dans un contexte temporel et spatial. L’hypothèse est ainsi totalement inversée, qui ferait de l’engagement de Fanon non pas la résultante du contexte politique propre à l’Algérie des années 50, mais bien celle de la prise de conscience de la prééminence du rôle sociétal du soin psychiatrique. Surtout, Zahzah filme la formation silencieuse de la pensée, là où Barny illustrait des mots déjà soigneusement dictés. Le seul discours que le réalisateur aura choisi de retranscrire, lors d’une conférence universitaire, sera énoncé de façon monocorde et sans charisme : ce sont les mots qui comptent, plus que celui qui les prononce.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/la-psychologie-dans-le-mouroir-critique-de-freud-la-derniere-confession-de-matt-brown

Ce n’est pas le moindre des atouts du film que de montrer cet hôpital psychiatrique comme un monde en soi, une ville dans la ville, écho et reflet de l’extérieur autant que sanctuaire. Il renvoie ainsi aux praticiens actuels une rupture épistémologique autant qu’une image intemporelle. Lors de sa prise de poste, le directeur de l’hôpital demande à Fanon d’éviter la survenue, dans cet ordre, des trois risques suivants : les grossesses, les suicides et les évasions. La gestion hospitalière a-t-elle tant changé que cela ? Paradoxalement, la promotion actuelle de la liberté et des droits du patient permet d’invisibiliser autrement ces conséquences de l’enfermement.