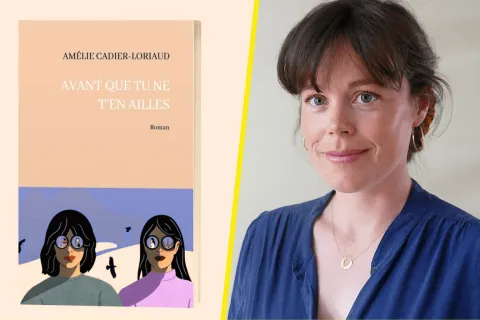

Dr Marianne Figuet © DR

What’s up Doc : Vous publiez votre premier livre, mais vous êtes aussi rédactrice pour la revue Prescrire. D’où vient ce goût pour l’écriture ?

Marianne Figuet : Enfant, j’ai commencé par écrire des poèmes. J’ai un peu mis de côté l’écriture pendant mes études de médecine, mais elle est revenue à la fin de mon internat. Mon envie d’allier médecine et écriture m’a effectivement conduite à postuler chez Prescrire où je touche à tous types de sujets, notamment autour de la santé des femmes.

Pour ce livre, j’avais déjà des bribes que j’ai écrites au fil de ma vie, notamment dans des périodes ou je n’allais pas très bien. C’était une thérapie, qui est devenue, petit à petit, un loisir, puis une sorte d’engagement lorsque je suis devenue maman. J’ai voulu m’en servir pour transmettre des messages et faire réfléchir, mais sans imposer une vision.

Maternité, violences, sexisme… Il y a beaucoup de points communs entre vous et le personnage principal, Eulalie, de votre livre. Quelle est la part de vérité et de fiction ?

MF. : Je ne l’ai pas choisi en amont, mais le format autofiction s’est imposé à moi. Je n’avais pas forcément envie de faire un livre-témoignage et j’aimais bien l’idée de me mettre dans la peau d’un personnage. J’avais envie d’écrire l’histoire d’une femme, qui n’est pas que la mienne, mais également celle de beaucoup de personnes. Bien sûr, je me suis inspirée de faits réels : la violence de certains patients, le quotidien de médecin, la maternité, la fausse couche et le post-partum difficile, ce sont toutes des choses que j’ai personnellement expérimentées.

« Est-ce comme cela que l’on construit les femmes ? En les culpabilisant d’être ce qu’elles sont ? »

… Et le sexisme. Qui commence par le conditionnement social des petites filles. Vous y avez été également été confrontée ?

MF. : Petite, je ne comprenais pas pourquoi je ne pouvais porter les mêmes choses que les garçons, alors que ma jupe m’empêchait de jouer. En grandissant, pareil. Quand j’étais étudiante, je n’ai pas forcément eu tout de suite le sentiment d’être victime de sexisme. C’était tellement insidieux et normalisé, que je ne m’en rendais même pas compte. Dans le livre, le personnage d’Eulalie fait également état de choses plus graves, comme des mains d’un supérieur sur la cuisse, ce que j’ai personnellement subi… Mais aussi d’autres gestes et attitudes qui m’ont été racontés par d’autres étudiantes, et pas seulement en médecine, d’ailleurs.

Ce qui est fou, c’est que les sentiments de honte et de culpabilité ressortent systématiquement des témoignages des victimes. C’est une chose que j’interroge dans le livre : est-ce comme cela que l’on construit les femmes ? En les culpabilisant d’être ce qu’elles sont ?

D’ailleurs, je dis aussi que le sexisme n’est pas que l’apanage des hommes, tellement il est difficile de déconstruire certaines choses qui nous ont été inculquées. Moi-même, il m’est arrivé de me surprendre à avoir des réflexions complètement misogynes.

Vous qui, comme Eulalie, êtes mère : comment ces réflexions sont-elles prises en compte dans l’éducation de votre petite fille ?

MF. : C’est aussi pour ma fille que j’ai écrit ce livre. Elle n’a que trois ans, donc pour le moment, mon conjoint et moi nous concentrons sur des thématiques simples, comme l’apprentissage du consentement. On essaie de garder l’esprit ouvert, on lui propose des jeux variés, on ne va pas uniquement au rayon fille… Même si, malgré nous, il y a quand même plus de rose dans son armoire !

Je pense que tout parent doit se questionner sur ses propres représentations. Bien-sûr, je garde en tête que chacun fait comme il peut : il y a déjà beaucoup de choses à penser en tant que parent. Je dis juste que l’on peut quand même agir, actionner les leviers… D’ailleurs, les choses évoluent un peu, notamment dans la formation des professionnels de la petite enfance et dans les écoles.

« Faire ma thèse sur le post-partum m’a beaucoup aidée à préparer le mien »

L’épisode de la fausse couche est une épreuve fondatrice du livre. Pouvez-vous revenir sur la manière dont vous l’avez personnellement vécue ?

MF. : La fausse couche m’a impactée avant même qu’elle ne m’arrive. Pendant mon externat, j’avais fait une journée aux urgences gynécologiques, pendant laquelle je n’ai vu quasiment que des fausses couches. La détresse des femmes m’a beaucoup touchée. J’ai également été amenée, en tant qu’interne, à pratiquer des échographies et à annoncer la nouvelle aux patientes. Avoir la bonne attitude, les bons mots, ce n’était pas non plus évident. Finalement, je savais que c’était un risque extrêmement probable quand je suis tombée enceinte. Néanmoins, le savoir n’a pas diminué la douleur que j’ai pu ressentir lorsque cela m’est arrivée. J’ai mis du temps à me relever, d’autant qu’à cette période, je faisais ma thèse sur le post-partum. Il était donc difficile de me changer les idées…

C’est un peu l’enjeu de votre livre, montrer comment les évènements de vie impactent le métier de médecin…

MF. : Et comment le métier nous transforme en retour. Avec ce livre, j’ai compris que c’était indissociable. Avoir vécu personnellement une fausse couche fait que j’accompagne désormais mieux les femmes qui y sont confrontées. De la même manière, travailler sur le post-partum m’a beaucoup aidée à préparer le mien, identifier quels professionnels pourraient me suivre et me préparer aux informations contradictoires. Enfin, ce que je vois en consultation a aussi des répercutions sur mon rôle de mère : avoir vu plusieurs cas de violences sur les enfants, fait que je protège beaucoup les miens en conséquence. Par exemple, je ne laisserai pas ma fille dormir chez une amie, même si je connais les parents. J’ai vu trop de choses qui m’ont angoissée…

« On parle de la natalité qui diminue, mais l’accompagnement des femmes est désastreux »

Vous dites qu’il y a encore beaucoup de méconnaissance du corps médical sur le post-partum, y compris chez les experts de la question…

MF. : C’est à se demander comment c’est encore possible aujourd’hui. Nous ne sommes pas formés au post-partum pendant les études. Peut-être encore une preuve que la santé des femmes passe au second plan. D’ailleurs, j’ai proposé un cours sur ce sujet à la fac, j’attends toujours qu’ils me répondent… Ce sont des problématiques qui doivent évoluer urgemment. On parle de la natalité qui diminue, mais l’accompagnement des femmes est désastreux : 25% des femmes déclarent avoir subis des traitements inappropriés pour leur accouchement.

De la même manière, vous évoquez la condition des femmes ménopausées, mais de manière un peu paradoxale : entre surmédication et invisibilisation. Pouvez-vous nous en dire plus ?

MF. : C’est un questionnement qui parle d’un article que j’ai lu, qui disait qu’il y avait une surmédication de la ménopause. Sauf qu’en consultation, j’ai plutôt l’impression de voir l’inverse : soit les femmes n’osent pas en parler, soit elles sont un peu gênées et ont l’impression de ne pas être légitimes. J’ai bien conscience que mon expérience personnelle ne peut pas remplacer les études, mais j’ai quand même l’impression que ce sujet reste un tabou, même s’il se lève peu à peu, de manière non médicale, sur les réseaux sociaux.

Il faudrait que nous, médecins, nous nous en saisissions car c’est une question de société. Les femmes qui ne sont plus en âge de procréer – comme on aime les appeler – sont complètement invisibilisées. Cela pourrait commencer par ouvrir la porte aux patientes sur ce sujet-là : « Est-ce que ça va ? Est-ce que vous présentez des symptômes gênants ? » etc. Cela permettrait de montrer que les femmes sont légitimes à se plaindre de la ménopause, même si ce n’est pas une pathologie.

Enfin, votre livre évoque la lassitude du médecin et l’envie parfois de déplaquer d’Eulalie. C’est quelque chose qui vous a beaucoup traversé l’esprit ?

MF. : Étant remplaçante, je ne suis pas confrontée aux mêmes choses que mon personnage. Mais c’est quelque chose qui ressort beaucoup des médecins installés que je côtoie, qui croulent sous la paperasse, les difficultés, les indus de la sécu…

Je voulais mettre la lumière là-dessus car les médecins mettent beaucoup de cœur à soigner leurs patients, mais on passe notre temps à leur mettre des bâtons dans les roues.

Me concernant, je sors de congé maternité. Est-ce que je vais reprendre le cabinet ? j’espère que oui, mais pour l’instant, je n’en suis pas sûre à 100%. Car entre la liberté d’installation qui est remise en question, les violences des patients envers les médecins, les exigences de plus en plus nombreuses, j’avoue que ça me freine un peu.

A voir aussi

Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026

Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026