© DR

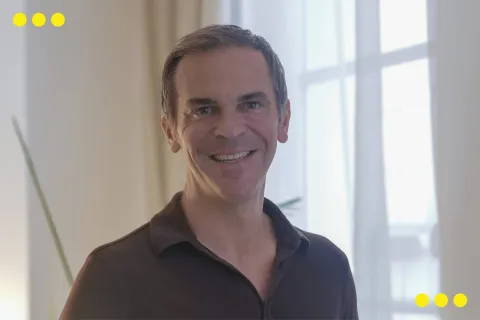

Lorsqu’un patient prend l’avion, il vaut mieux pour lui que Vincent Liu-Bousquel soit présent à bord. Membre du programme « Doctors on Board » d’Air-France KLM, cet anesthésiste de 36 ans, également titulaire d’une licence de pilotage, est intervenu sur trois urgences ces dernières années, dont deux graves, et en à peine six mois.

What's up Doc : Trois incidents en vol en trois ans, ce n'est quand même pas commun ! Racontez-nous ?

Vincent Liu-Bousquel : Le premier incident se passe sur un vol Paris-Bucarest à l’hiver 2022. Nous sommes à 30 ou 45 minutes de la destination. Le personnel navigant commercial (NPC) passe une annonce pour qu’un médecin vienne en aide à un patient désorienté et présentant des troubles de l’élocution, qui avait été installé sur un strapontin à l’avant de l’appareil.

Quand je suis intervenu, j’ai diagnostiqué un AVC, probablement ischémique. L’idée, c’était alors de prévenir les secours à l’arrivée, pour que le patient puisse être diagnostiqué et thrombolysé rapidement, les délais étant d’environ 4h30.

Je n’ai pas eu à employer de médicaments puisque l’urgence était surtout au diagnostic et à l’alerte aux secours et aux centres d’imagerie de Bucarest. Je n’ai pas eu de nouvelles de ce patient-là, mais il a probablement été sauvé puisqu’on était largement dans les délais pour la thrombolyse.

C’était donc un vol moyen-courrier, mais le deuxième incident s’est produit sur un vol beaucoup plus long, et seulement six mois plus tard…

VLB. : Séoul-Paris, été 2023, 12 heures de vol ! Suite à ma première intervention, Air France m’a proposé de faire partie du programme « Community of Doctors on Boards », qui permet aux médecins inscrits d’être identifiés dans l’avion et d’éviter l’annonce en cabine. On vient donc me solliciter directement à mon siège en me disant qu’un passager est mal en point, à l’arrière de l’avion cette fois. Il reste alors 1h30 de vol.

Lorsque j’arrive, le passager est beaucoup plus grave que le premier, il est allongé au sol et est dyspnéique. En l’examinant, je pense d’abord à une embolie pulmonaire, puisque c’est l’un des principaux risques sur un long courrier. En interrogeant sa femme, j’apprends qu’il s’est vu poser des stents dans le cœur seulement trois semaines plus tôt ; alors qu’il est contre indiqué de prendre l’avion dans le mois qui suit la pose, à cause du risque de thrombose.

L’homme était en plein infarctus du myocarde, je pensais vraiment qu’il allait mourir. Mais plus tard, j’ai appelé l’hôpital qui l’a accueilli : c’était bien une thrombose de stent, et même s’il n’est pas arrivé dans un bon état, il s'en est sorti vivant.

L'intervention s'est donc relativement bien déroulée ?

VLB. : Je savais qu’il y avait une trousse de secours à bord, mais j’en ignorais le contenu. En l’ouvrant, je découvre un matériel très précaire, mais qui me permet néanmoins de perfuser le patient. Sachant que je n’ai que trois essais, puisque la trousse ne dispose que de trois cathéters. En branchant les perfusions, je me rends compte qu’il n’y a pas non plus de quoi monitorer le malade, comme par exemple un ECG portatif que l’on pourrait relier à un iPhone. Il m’était donc impossible de transmettre son pouls.

D’autres médicaments d’urgence manquaient également. Il y avait de l’adrénaline, mais sous une forme non diluée, qui sert uniquement en cas d’œdème de Quincke, et que je ne pouvais, de toutes façons, pas utiliser sans monitorage cardiaque.

Globalement, il y avait de quoi poser une perfusion, passer quelques médicaments pour accélérer le cœur, mais on est quand même loin de la camionnette de Samu !

« Reconnaître les symptômes permet d’éviter des retards inutiles »

Mais ce n'est pas tout, il y a une troisième urgence...

VLB. : Parfois, je me dis vraiment que j'ai la poisse ! Cette dernière intervention était beaucoup plus légère et remonte à quelques semaines seulement. La différence avec les deux premières, c’est qu’on était encore au sol, au moment du décollage. L’avion ayant accumulé du retard, une dame a fait un énorme malaise vagal, probablement à cause de l’attente, de la chaleur et de la déshydratation. Le personnel m’a tout de suite tout de suite demandé s’il fallait retourner à la porte d’embarquement. Même si ça peut paraître évident, reconnaître les symptômes permet d’éviter des retards inutiles. Car en surélevant ses jambes, la patiente s’est immédiatement sentie mieux, ce qui a permis de poursuivre le décollage.

La décision de dérouter l’avion vous revient dans ces cas-là. C’est une grande source de stress lorsqu’on intervient en vol ?

VLB. : En tout cas, elle m’est posée systématiquement. En cas de pneumotorax sévère, embolie pulmonaire ou infarctus avec douleur cardiaque sévère, je pendrais la décision de dérouter car le pronostic vital est en jeu, sauf s’il reste moins d’une heure de vol. Mais pour les urgences graves que j'ai évoquées, nous étions très proche de notre destination.

« Dermatologues, ophtalmologues ou autres spécialités, vous en saurez toujours plus que le passager d’à côté ! »

Dans les médias, votre histoire a mis en lumière certaines faiblesses dans l’organisation des secours à bord, notamment vis-à-vis du matériel à disposition…

VLB : J’avais surtout demandé à la compagnie de prévoir des robinets pour les perfusions, car, à l’époque, le tube qui relie la poche à la perfusion était continu, empêchant d’injecter quoi que ce soit. Je ne sais pas si cela a été pris en compte, mais il me semble que c’est nécessaire pour les médecins qui pourraient se retrouver dans cette situation à l’avenir.

Il y avait aussi la question du manque de jargon médical des PNC, car, par exemple, ils n'ont pas compris lorsque j'ai demandé des cathéters. Ce n’est pas de leur faute, ils ne sont ni médecins, ni infirmiers. Mais, il me semble qu’il serait important d’ajouter cet aspect-là à leur formation de secouriste, ne serait-ce que pour faciliter les échanges en situation critique.

Et que conseillerez-vous aux médecins qui feraient justement face à une urgence en vol ?

Tous les médecins n’ont pas les mêmes réflexes par rapport à ce qu’il faut demander aux malades. Premièrement, il faut prendre toutes les infos rapidement et faire un compte-rendu à la veille médicale – en l’occurrence ici le Samu de Paris, qui régule tous les vols de la compagnie – les orienter pour qu’ils prévoient le matériel adéquat sur le tarmac. Je leur conseillerais également de systématiquement penser aux éléments suivants : si le patient a fait de la plongée récemment, à cause du risque de pneumotorax dans le mois qui suit ; s’il a des problèmes cardiaques ou fait un infarctus récemment. Autre point à toujours garder en tête : l’embolie pulmonaire. Penser à bien palper les mollets, et vérifier qu’il n’y a pas de signe de cœur droit.

N’empêche que beaucoup de médecins n’osent toujours pas se manifester en vol, souvent par crainte sur la responsabilité médicale, alors qu’ils sont pourtant couverts…

VLB. : Probablement, mais il y a aussi d’autres raisons. Certains ne se sentent pas légitimes en médecine d’urgence, car ils n’en ont pas fait depuis des dizaines d’années. Pourtant, dermatologues, ophtalmologues ou autres spécialités, vous en saurez toujours plus que le passager d’à côté ! Donc j’encourage tous mes consœurs et confrères à s’inscrire dans le programme, d’autant qu’il y a des points de fidélité offerts.

NDLR : Aujourd’hui, lors de l’inscription à la communauté des médecins à bord d'Air France-KLM, un guide complet répertoriant les conditions de pression en vol et les problèmes médicaux fréquemment rencontrés en vol est transmis au médecin.

A voir aussi

Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026

Médecins en campagne : ces praticiens qui briguent une mairie aux municipales 2026

Le Pr Jérôme Salomon, ancien directeur général de la Santé, rejoint la start-up Zoï

Le Pr Jérôme Salomon, ancien directeur général de la Santé, rejoint la start-up Zoï

« Je me sens utile et j’apprends beaucoup » : Didier Legeais, chirurgien urologue engagé à l’Ordre

« Je me sens utile et j’apprends beaucoup » : Didier Legeais, chirurgien urologue engagé à l’Ordre

Olivier Véran : « Il y a eu un shitstorm autour de la médecine esthétique : je n’avais pas mesuré qu’en tant qu’ancien ministre, chacun de mes choix serait scruté »

Olivier Véran : « Il y a eu un shitstorm autour de la médecine esthétique : je n’avais pas mesuré qu’en tant qu’ancien ministre, chacun de mes choix serait scruté »