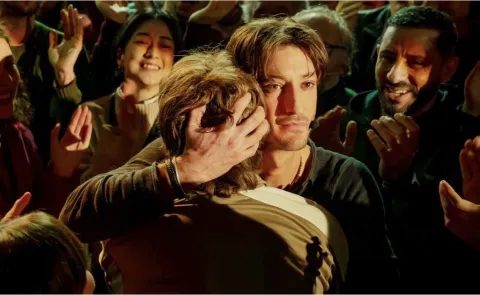

Hélène Vincent dans On Ira, d'Enya Baroux

© DR

Sur un thème rebattu et un canevas éculé, Enya Baroux réussit à conduire son premier film vers une puissance dramatique insoupçonnée. Et visibilise enfin une frange de la population qui, sur de tels sujets, est rarement mise en avant.

Et de trois ! En ce premier trimestre 2025, On ira clôt une séquence cinématographique centrée sur la fin de vie. Après le mélo suprême d’Almodovar et la tentative de docu-fiction de Costa-Gavras, voici la comédie façon road-trip, réalisée par une débutante. Contre toute attente, c’est peut-être celle-ci qui touche le plus sa cible, et explore le mieux les ressorts et les conséquences sur l’entourage de cet acte qu’est le suicide assisté, dans une dimension militante qu’elle ne cache pas mais qu’elle ne met jamais au premier plan, aidée par une trame bien balisée et dont elle saura s’émanciper au bon moment pour hisser le film vers une profondeur rarement vue.

Le film doit énormément à Hélène Vincent, admirable

Cette trame, c’est peut-être ce qui l’encombre le plus : pour mettre en place ce voyage et installer ses personnages, elle dépense une énergie scénaristique dont les efforts sont trop visibles, l’entreprise frisant parfois le rafistolage. C’était le gros défaut d’Un p’tit truc en plus, auquel le film fait souvent penser. Ce démarrage poussif nous a, un instant, fait craindre un produit de consommation calibré pour une rentabilité modeste mais assurée, voire une description du « peuple » à la Affreux, sales et méchants. Ce qui, quand on lorgne du côté du petit chef-d’œuvre qu’était Little Miss Sunshine, serait presque un sacrilège.

Et puis, alors que ce voyage qui s’avèrera être le dernier se déroule, le film décolle insensiblement, et son intensité ne redescendra plus. Au-delà du talent de la réalisatrice, il nous semble qu'il est porté par deux grandes forces. La première, c'est la façon dont Hélène Vincent, dans un rôle qui aurait pu souffrir la comparaison avec Quelques heures de printemps, où elle était immense, rôle dont elle assume franchement le comique trop écrit et qu’elle aborde au final de façon fort différente, accompagne son propre personnage vers sa fin programmée. C’est un peu à la naissance de son fantôme, pour reprendre le beau titre du roman de Marie Darrieussecq, que nous assistons. A la fois présente dans ses derniers instants de partage et de plus en plus ailleurs, presque déjà partie, progressivement sereine, suffisamment en tout cas pour quitter la scène de la vie à la dérobée. Cette frontière entre la présence et l’absence, mais aussi cette garantie de ne pas sombrer dans le pathos bon marché, peu d’actrices auraient pu aussi admirablement les tenir. Le film lui doit énormément.

Une amie avec qui j’ai découvert le film me faisait justement remarquer, avec un soupçon d’amertume, que pour aborder un sujet sociétal si grave, les cinéastes se repliaient souvent sur la description d’une élite bourgeoise qu’ils connaissaient bien. Une façon de se protéger de ce qui ne peut se regarder en face ? En tout cas de créer une distance supplémentaire concernant un sujet régulièrement taxé de « souci de riches ». L’immense appartement haussmanien et hanekien du couple d’intellectuels d’Amour, la dernière demeure à l’architecture impressionnante de la reporter de La chambre d’à côté ou la célébration de l’entre-soi du dernier Costa-Gavras ne lui donneront pas tort. Enya Baroux, elle, choisit de filmer la périphérie. Celle de la vie comme de la France. Le lotissement de Septème-les-Vallons, le camping-car brinquebalant et les aires d’autoroute convoquent une mythologie accessible à tous. Il est d’ailleurs significatif que le film se mette réellement à décoller lors d'une séquence chez les gens du voyage, analogue à la scène finale du Dernier Souffle,particulièrement ratée. Montrer quelqu'un dans son authenticité, lui prêter des mots qui sonnent juste, ne pas galvauder la dignité dont on souhaite l’habiller, tout ça n'est pas chose facile. C'est pourtant cela qu'elle réussit à faire, et qui constitue le deuxième tour de force du film. Tout comme elle aborde son sujet, non pas celui de la "fin de vie" mais bien celui de choisir le moment de sa mort, avec une frontalité accessible à mille lieues des précautions si intellectualisantes qu'elles en deviennent, pour la majeure partie de la population en tout cas, moralisantes. En un courrier final lu par la voix frêle mais déterminée d'Hélène Vincent, elle atomise tous les discours.