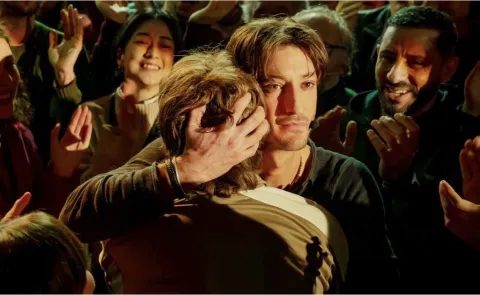

Valérie Bonneton, Michèle Laroque, Sabrina Ouazani dans Des jours meilleurs.

© DR.

Un film qui, par delà un dispositif scénaristique assez artificiel et une réalisation conventionnelle, adopte un regard particulièrement juste sur l'alcoolisme féminin.

Il faut assez vite passer outre une trame dont on se fout, s'étirant sur deux heures tout de même, et assez cousue de fil blanc, de la blancheur des bonnes intentions inattaquables, pour déceler, parmi ces Jours meilleurs, des regards, des paroles, des problématiques d'une acuité remarquable, pour le coup. Il y a dans ces moments réguliers, et qui constituent la chair du film, une vérité qui dépasse la clinique, et qui ne peut être permise que par l'effet de condensation que produit la fiction, et particulièrement le cinéma.

Valérie Bonneton, Michèle Laroque et Sabrina Ouazani font le job

Si l'on ne se satisfait pas que, par effet d'entonnoir, le focus soit de plus en plus resserré sur les trois actrices "stars" du film, au détriment du portrait de groupe que le film promettait, force est de reconnaître qu'elles font le job. Et en premier lieu Valérie Bonneton, qui apporte à son personnage de mère au bout du rouleau, écrasée par une douleur accumulée qu'elle ne s'autorisait pas, jusque-là, à prendre à bras le corps, une sobriété - c'est le cas de le dire - qui rend son jeu encore plus puissant. Michèle Laroque n'est pas en reste, interprétant une célébrité dont le parcours de vie est particulièrement crédible.

Car, au-delà du caractère un peu fabriqué de certains personnages, de certaines péripéties, c'est bien parce que nous sommes renvoyés de façon si directe à tant de moments de prises en charge, marquants de par la cruauté qu'ils révèlent ou la douleur, souvent génératrice de honte, qu'ils contiennent, que le film possède un réel impact. Probablement aidé par la longue expérience et la justesse de vue de Laurence Cottet, patiente-experte et consultante pour le film.