Sébastien Mirek est anesthésiste réanimateur. « J’ai toujours été intéressé par le côté urgent de cette spécialité », précise-t-il. Avant de devenir médecin pompier, il a d’abord exercé en tant que réserviste. « J’ai surtout fait de la formation pour le service de santé des armées mais j’ai dû arrêter, faute de temps. »

C’est en avril 2023 que l’aventure de médecin-pompier a commencé. « Je suis rentré au SDIS 21 par le biais de ma compagne. Elle-même est infirmière-pompier. » Le médecin-pompier dispose d’une application mobile qui permet d’indiquer ses « disponibilités ».

Lorsqu’un pompier se déclare disponibles, il peut être appelé à tout moment pour intervenir autour de sa caserne. En tant que médecin, Sébastien Mirek réalise aussi du soutien opérationnel : « Par exemple, lorsqu’il y a un gros incendie et beaucoup de pompiers déployés, nous sommes présents si jamais il y a un problème médical, un coup de chaleur, une intoxication… »

« J’ai envie d’aider et de rendre service à la population. »

L’anesthésiste s’était déjà rendu à Mayotte en décembre 2023 avec sa compagne pour renforcer les effectifs au centre hospitalier de Mayotte. Cette année, au lendemain du cyclone Chido sur l’île, il y a eu un appel national du ministère de l’Intérieur pour obtenir du renfort. Sébastien Mirek s’est immédiatement proposé : « J’avais envie d’aider et de rendre service à la population. »

Étant chef du service anesthésie et soins intensif aux Hospices Civils de Beaune, il a fallu s’organiser, et vite. « Je devais partir trois semaines, mes collègues ont dû pallier mon absence. »

« Pour moi, il était presque naturel de partir à Mayotte. C’est aussi cela la mission du médecin : nous sommes là s’il y a une catastrophe à l’autre bout du monde. »

Mayotte après Chido : « une vision d'apocalypse »

Dans l’avion, une centaine de personnes étaient présentes : une quarantaine de soignants et une soixantaine de logisticiens. Tous sont pompiers. C’est à la Réunion que l’équipe a atterri, l’aéroport de Mayotte n’étant plus praticable. « Ces quelques jours de battements nous ont permis de faire connaissance. » Acheminer un hôpital de campagne n’est pas une mince affaire. C’est 60 tonnes de matériel environ. Pourtant, en quatre jours, une équipe de 100 personnes est arrivée à Mayotte et un hôpital sous tentes a été installé.

« Je n’ai pas reconnu Mayotte, alors que j’y étais allé moins d’un an avant. Il n’y avait plus de végétation, les bâtiments étaient détruits, plusieurs bateaux ont été projetés sur les côtes. Une vision d’apocalypse. »

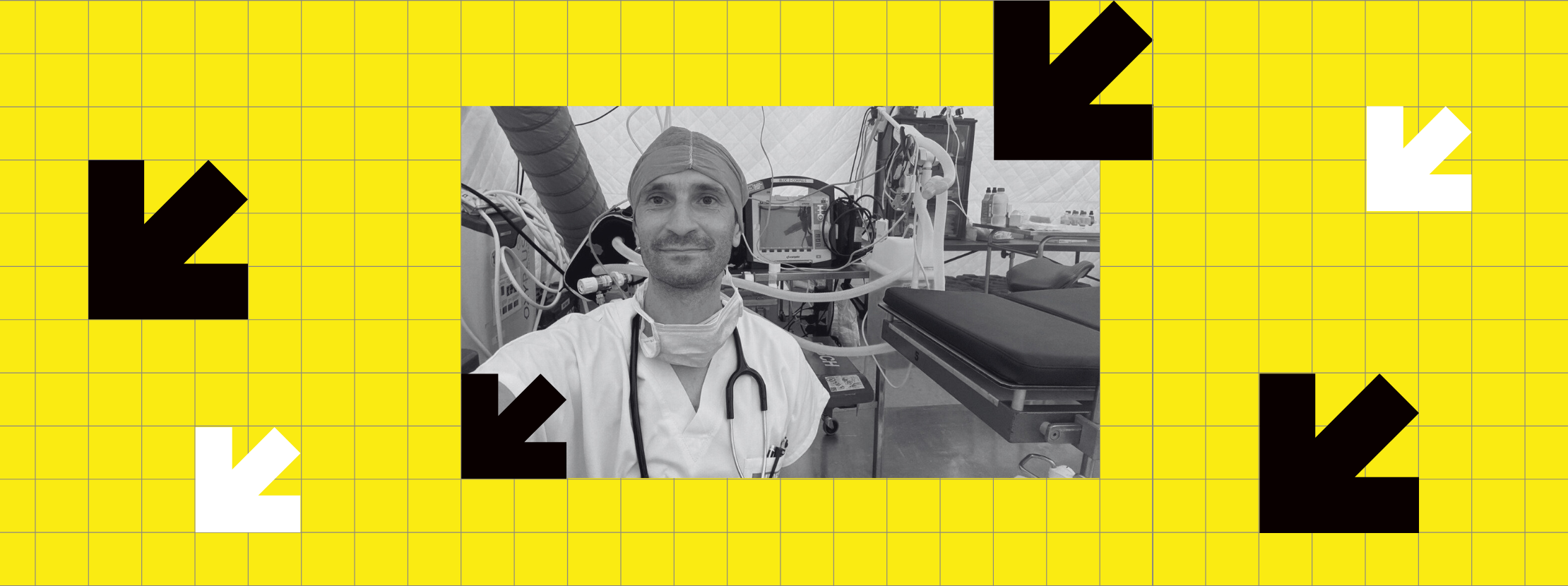

Un des deux blocs opératoires de l'hôpital de campagne

Dans la première phase post-cyclone, « les habitants tentaient de reconstruire leurs logements. C’est pourquoi nous devions soigner beaucoup d’abcès et de plaies infectées au niveau des jambes, des pieds et des mains. Ils s’étaient blessés avec des tôles ou des clous, par exemple. »

Un constat indéniable : la situation sanitaire était très dégradée à moins d’une semaine de la catastrophe. « Nous devions absolument suppléer l’hôpital de Mamoudzou. Tout d’abord parce que le bâtiment était endommagé, mais aussi parce que les soignants ont eux aussi vécu le cyclone. »

Monter un hôpital complet en moins de trois jours

Le montage de l’hôpital de campagne a pris 36 heures. Il est pourtant très sophistiqué : « C’était un hôpital très complet. Il y avait un accueil, des urgences, des salles de déchocages, de réveil, des blocs opératoires et une pharmacie. Le tout dispatché en plusieurs services. »

Sébastien Mirek note la qualité de la prise en charge des patients : « Les personnes qui sont venues ont signifié qu’elles étaient satisfaites et reconnaissantes. »

En tant que médecin, c’est un cadre de travail bien différent. « C’est un peu bizarre au début », confie l’anesthésiste. Mais, après quelques jours, il est parvenu à oublier l’environnement de travail. « En fin de compte, on a le même matériel et on procède de la même façon. On ne se rend plus compte que nous sommes sous tentes, on se sent vraiment dans un bloc opératoire classique. »

L'hôpital de campagne se situe sur un terrain de football

Le médecin-pompier reconnait que ses expériences précédentes l’ont aidé à s’adapter. « Pendant la période Covid, j’ai participé au déploiement des réanimations. Je suis habitué à travailler dans des conditions différentes. Je me suis aussi formé en médecine de catastrophe. »

L’hôpital de campagne recevait entre 250 et 300 passages par jour. C’est beaucoup pour une infrastructure comme celle qui a été installée. Sébastien Mirek explique qu’il y avait 25 opérations par jour, pour deux blocs opératoires. « Si les pathologies et les besoins des patients ont évolué en trois semaines sur place, la quantité de personnes était toujours très élevée. »

De l'humilité et un collectif

« Partir à Mayotte m’a apporté beaucoup d’humilité », affirme le soignant. Il explique que cette expérience l’a fait réfléchir sur son propre confort. Aussi, Sébastien Mirek a pris conscience de l’importance du collectif. « Seul, je ne peux pas faire grand-chose. J’ai besoin d’une équipe autour de moi. Des chirurgiens, des infirmières, des logisticiens, etc. »

En effet, en cette situation de crise, certains cas marquent. Positivement, comme négativement.

« Je me rappelle un patient qui a été pris en charge pour une infection au pied. Il est revenu pour changer son pansement deux jours plus tard, sauf que la plaie s’était dégradée. Nous étions dans l’obligation de l’amputer. L’homme ne parlait pas français et ça n’a pas été simple de lui annoncer une telle nouvelle par le biais d’interprètes. » Il se souvient de son regard, de ses quelques paroles. « C’était très émouvant, il nous a beaucoup touché. » Cette amputation a été la première réalisée à l’hôpital de campagne. « Malheureusement, il y en a eu plusieurs autres par la suite. La chaleur tropicale fait que les plaies se développent plus vite et s’infectent. »

« Partir à Mayotte m’a apporté beaucoup d’humilité »

D’autres moment ont été bien plus joyeux. Le soir du réveillon de Noël, une dame s’est présentée avec son nouveau-né. « Elle venait d’accoucher dans sa voiture. J’ai été le premier à intervenir. Le bébé était en détresse respiratoire. Il fallait agir vite. » Finalement, tout s’est bien terminé pour la petite Anna qui a été transférée à l’hôpital de Mamoudzou. « C’était le premier bébé de l’hôpital de campagne ! »

Dr Sébastien Mirek au bloc opératoire / Crédit photo : Hiebler C SDIS30

À peine revenu de Mayotte, Sébastien Mirek y est déjà reparti. Depuis une dizaine de jour, il est de nouveau présent sur l’île pour renforcer les effectifs. « Ce type d’expérience génère beaucoup de stress. Dans cette situation, on sait que tout peut très mal se passer. Ce qu’il faut garder en tête, c’est que chacun doit s’en sortir. Et pour cela, nous devons gérer la pression à tout prix. »

A voir aussi

JO de Milan-Cortina : Olivier Matarese, le médecin toujours en haut de la piste

JO de Milan-Cortina : Olivier Matarese, le médecin toujours en haut de la piste