En Suisse, dans le centre de formation du CHUV de Lausanne, des soignants simulent de fausses consultations avec des comédiens en guise de patients. Le but : appendre la bienveillance, l’empathie, l’écoute. Annoncer un décès ou une maladie grave, ce n’est pas inné. Ces compétences s’apprennent, et c’est ce que montre le film.

Après la simulation, le faux patient et le vrai médecin sortent de leur rôle et échangent sur ce qu’ils viennent de vivre, les émotions ressenties, les mots qui ont blessé. C’est en communiquant que le médecin s’améliore. « Ce qui m'intéressait, c'est comment le faux révèle quelque chose du vrai. Et comment parfois le faux peut transformer la réalité », raconte la réalisatrice sur RTS.

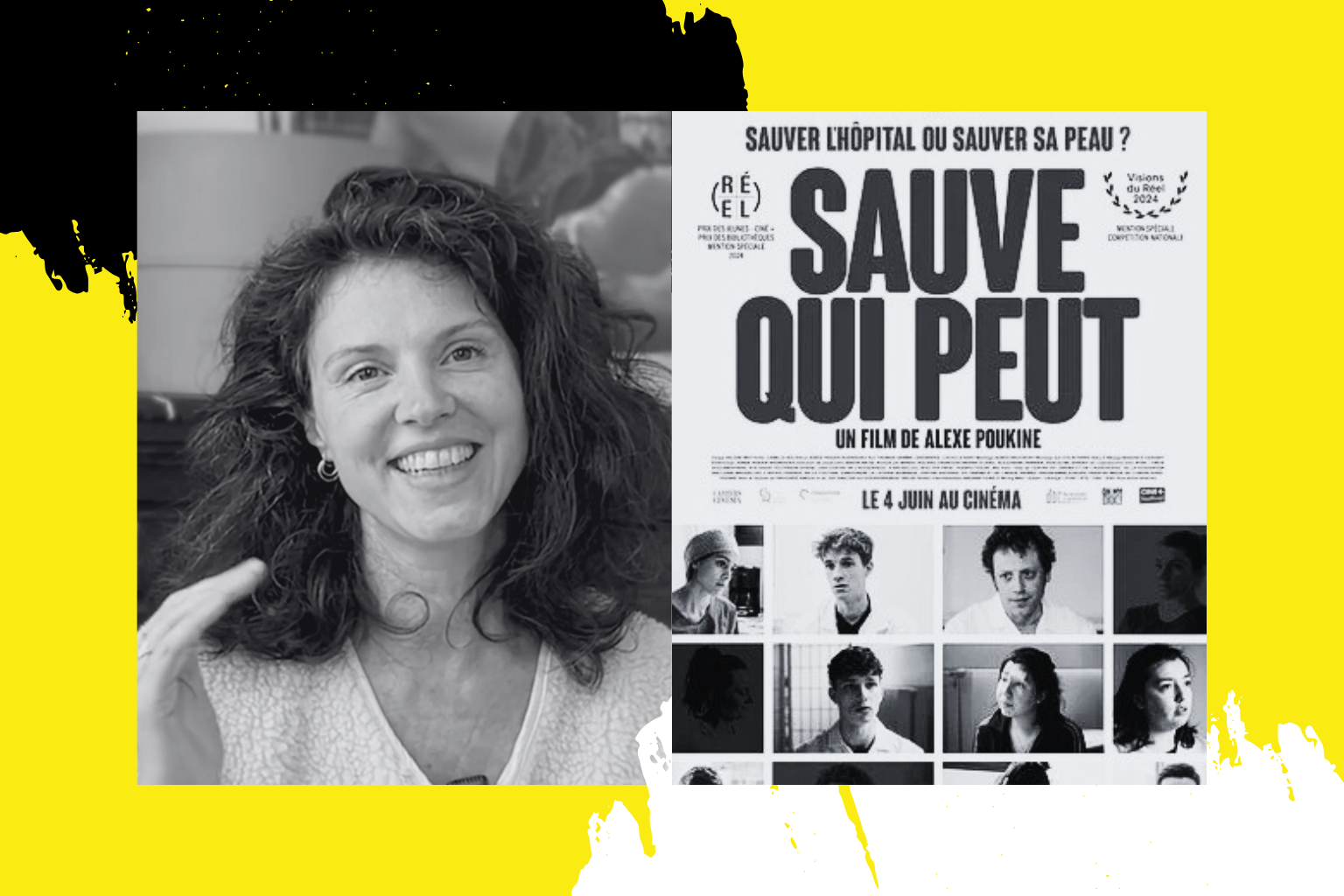

Alexe Poukine n’en est pas à son premier documentaire. Française résidant en Belgique, son dernier long-métrage intitulé Sans frapper parle de viol, de consentement et des dégâts sur les victimes. Salué par la critique, ce précédent film est décrit comme étant « ni un documentaire, ni une œuvre de fiction ». Une impression de film hybride que l’on retrouve dans Sauve qui peut grâce à une mise en scène très orchestrée, et pourtant très fluide.

Au-delà des émotions spontanées et puissantes, c’est une plongée dans l’univers hospitalier qui est présentée. « Le dur du réel » selon le festival de cinéma suisse Vision du Réel.

Donner une voix aux soignants qui souffrent

Pour CinéVox, Alexe Poukine explique que, pendant longtemps, le film devait se cantonner aux ateliers de simulation. Jusqu’à ce qu’un jour, pendant le tournage, le témoignage d’une infirmière bouleverse la suite du film.

Dans l’interview elle reprend les paroles de cette femme : « Vous êtes en train de m’expliquer que je dois être emphatique, mais là, on fait une simulation de 20 minutes et je suis accompagnée d’un médecin. Dans la vraie vie, j’ai cinq minutes et je suis seule. Mon bip n’arrête pas de sonner, et je dois annoncer un décès, alors que ce n’est pas mon rôle. »

Un électrochoc selon les mots de la réalisatrice. « Je ne peux pas ne pas parler de la souffrance des soignants. Il y a une espèce d’injonction contradictoire : on demande aux soignants d’être bienveillants sans leur donner les moyens de l’être. » Finalement, la question que pose le film est : est-ce possible d’être bienveillant dans un système maltraitant ?

La réalisatrice a donc modifié son scénario pour le découper en deux parties : une sur l’empathie envers les patients, une autre sur la souffrance des soignants. Une compagnie de théâtre intervient pour remettre en scène des situations de violences institutionnelles que les médecins ont vécues.

Ils échangent ensuite entre eux, à froid, et essayent de trouver des solutions, du moins des réponses possibles à avoir dans ce genre de situation. Pour la réalisatrice, c’est une façon de casser le phénomène d’individualisation qui se produit au sein de l’hôpital public à cause des défaillances du système de soin.

Face à une souffrance trop lourde pour être portée seul, le collectif devient une nécessité. La question posée sur l’affiche du film – « Sauver l’hôpital ou sauver sa peau ? » – trouve sa réponse dans le documentaire : on ne peut y parvenir qu’en s’unissant.

A voir aussi

Cotisations ordinales 2026 : la facture s’alourdit pour les médecins en société

Cotisations ordinales 2026 : la facture s’alourdit pour les médecins en société

30% des infirmières confrontées à des avances de leurs patients : une campagne pour changer les choses

30% des infirmières confrontées à des avances de leurs patients : une campagne pour changer les choses

La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF

Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF