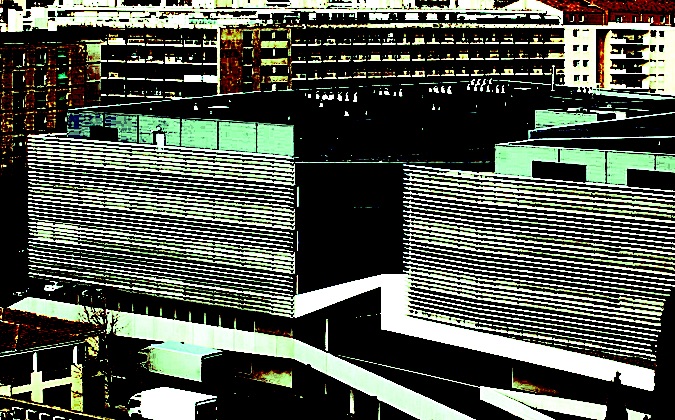

Dehors, les premiers patients attendent. Il est 9 heures et déjà devant moi plus de 200 personnes sont là. Certains ont des valises. D’autres demandent si c’est bien là le dépistage Covid-19. Au milieu de cette foule, des barrières en acier tracent le chemin à suivre. Sous le soleil étouffant d’un mois d’été à Marseille, j’attends que mon tour vienne. Non sans impatience. Deux heures s’écoulent avant que je n'arrive au premier barrage. L’enregistrement. Là, deux marins-pompiers m’interrogent. Symptômes ? En contact avec une personne testée positif ? Une prise de risque récente ? Arrive le moment où je donne mon adresse et mon identité. "Voilà, je vous remets la feuille de suivi. Avec ça, vous pouvez monter les escaliers et attendre pour le test."

Une vingtaine de marches plus haut et me voilà derrière la première grille de l’IHU, où trois files sont côte-à côte. La plus à droite est pour ceux testés positif au Covid, celle du milieu pour ceux qui présentent des symptômes et la dernière pour ceux sans symptômes. C’est celle-ci que l’on m’a attribuée. Entre ces trois files, les mêmes barrières en métal d’un mètre de haut séparent mal ceux testés positifs des autres personnes. Aucun contrôle des masques n’est effectué. Et pendant cinq heures, la personne derrière moi gardera son masque sous le nez quand d’autre le porteront au coude.

Ici, dans cette partie de l’attente on est à l’abri du soleil, mais pas de l’exaspération. “On ferme la file en bas vers 14 heures, pour que toutes les personnes qui attendent ici puissent passer”, raconte un des employés de l’IHU. “Et chaque jour, on a des problèmes parce que l’on doit dire aux gens qu’ils ne seront pas testés aujourd’hui alors qu’ils attendent depuis plusieurs heures.”

Entre temps la pause déj tombe. Il est midi, déjà trois heures d’attente dans les jambes, quand on nous annonce que pendant une heure, les tests sont “très ralentis” pour permettre à l’équipe d’aller manger. “Et vous savez l’été, on est déjà en effectif réduit alors là avec les derniers mois tout le monde a voulu prendre l’air et c’est un peu normal”, confie une employée.

Le traitement du professeur

L’heure passe, puis deux autres avant que je puisse finalement franchir les portes de cet antre. À l’intérieur, la lumière écrase les murs et le sol trop blancs. Des télévisions sont allumées et diffusent des discours de Didier Raoult, et de son équipe.

“On va prendre votre carte vitale, la mutuelle et un numéro de téléphone, m’explique une des soignantes. Si vous recevez un SMS demain, c’est que tout va bien. Si au contraire on vous appelle, c’est que vous être positive et qu’il faut revenir nous voir. On pourra alors vous proposer le traitement du professeur.

- Vous parlez de la chloroquine ?

- Oui oui, si votre état le permet et que vous le souhaitez, on peut vous soigner à la chloroquine. Le test se fait sous l’escalier dans le hall.”

Je prends place sur une chaise, baisse le masque et une soignante vient introduire le fameux coton-tige. “On ne fait qu’une narine parce que ça ne sert à rien de faire les deux. Et puis si vous avez un positif, un négatif, vous faîtes comment ?”

C’est terminé. Il est 14 heures. Dehors les marins-pompiers enregistrent les dernières personnes avant… Petite pensée pour cet employé qui va devoir expliquer à la centaine de personnes restantes qu’il va falloir revenir demain.

Le lendemain matin, je reçois un SMS. Négatif. Il n’y aura donc pas de chloroquine pour moi.