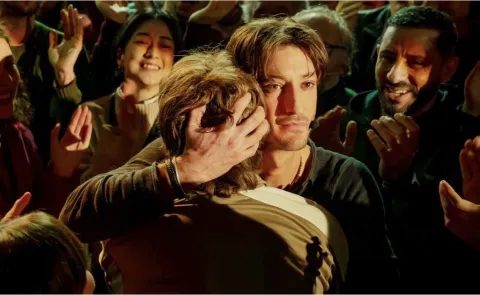

Kieran Culkin et Jesse Eisenberg dans A real pain.

© DR.

Jesse Eisenberg signe un film en équilibre entre légèreté et gravité, évitant les écueils avec l'aisance des réalisateurs les plus expérimentés, mais c'est l'humilité de l'ensemble qui lui permet de nous convaincre.

Chez Labiche comme chez Woody Allen, l'intrigue qui découle de la confrontation de personnalités plus que du hasard des situations a de beaux jours derrière elle. Et des règles à respecter, à savoir un équilibre subtil entre un premier plan comique, léger, et une gravité suffisamment perceptible, une douleur hors champ. Cette alchimie est la condition nécessaire de l'élégance propre à la comédie de caractères, et aboutit parfois à la grâce. Jesse Eisenberg, qui en est aux prémices de sa carrière de réalisateur, a pourtant l'audace de conjuguer à cette recette classique l'ambition de l'inscrire frontalement dans un contexte familial historique et probablement post-traumatique. Un contexte qui ne viendrait pas forcément tout expliquer - A real pain reste dans les limites de ce que la psychologie a à offrir à une trame scénaristique - mais qui permettrait, malgré tout, de rebattre subtilement les cartes de la tradition.

« Eisenberg n'appuie rien, ne force en rien l'émotion, dans un premier degré confiant en la capacité du spectateur à convoquer ses propres références à cette part d'histoire »

Car ces deux cousins, David l'anxieux permanent et Benji l'excentrique hypersensible, se retrouvent sur une terre porteuse d'une douleur bien réelle, comme le titre l'indique, et donc réveillable. Leurs trajectoires si différentes sont issues d'un matériau de départ, génétique et biographique, commun. Cette Pologne souvent paisible et gorgée de soleil, et qui semble aisément s'être adaptée au tourisme mémoriel, en devient presque un décor de carte postale, dont la visite d'un camp de concentration constituerait, au sein de ce road-trip en première classe, une étape parmi d'autres, ponctuée par le ton monocorde d'un guide appliqué. Eisenberg n'appuie rien, ne force en rien l'émotion, dans un premier degré confiant en la capacité du spectateur à convoquer ses propres références à cette part d'histoire. C'est une forme de délicatesse qui laisse totalement la place aux réactions des deux héros, à l'éclosion, ou plutôt à la rémanence, de vécus oubliés ou tus. Par cette simplicité même, toute expression émotionnelle est d'emblée légitime, fait sens. Une réalité qui n'est jamais remise en question.

La prouesse de Kieran Culkin a été fort justement louée et récompensée, mais à de si multiples reprises qu'on a envie de rappeler que sa valeur est liée en grande partie à l'effet miroir produit par la composition toute en intériorité de Jesse Eisenberg, aussi fin dans sa réalisation que dans son jeu. La grande force du film réside dans ce duo, mais surtout dans le fait que, contrairement au poncif qui voudrait que de l'itinérance découle une initiation, ou en tout cas une évolution, il se retrouve confronté à une forme de stagnation. Et si ce voyage n'avait rien réglé, rien changé en eux, ou dans leur relation ? Et si la souffrance la plus terrible, c'était justement que de la souffrance du deuil ou du trauma, il n'y a parfois rien à tirer ? En prenant le contrepied d'une partition classique comme celles de Chopin qui ponctuent le film, Jesse Eisenberg place cette histoire dans une perspective plus grave et plus mélancolique qu'il y paraît.