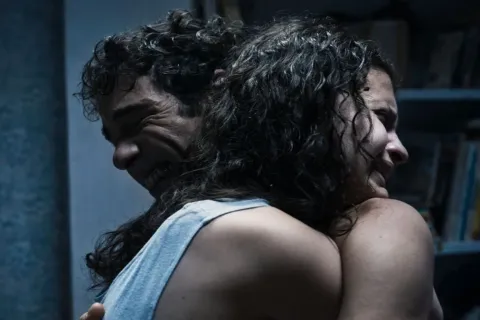

Adrien Brody dans The Buralist de Brady Corbet.

© DR.

D'une ampleur rare, cette fresque dense et profonde, sous couvert de narrer la chronique de l'érection tourmentée d'un monument, symbole de la douleur et de la complexité de l'immigration, recèle une bataille mémorielle aux enjeux souterrains. The Brutalist donne le vertige.

Comment faire survivre à l'oubli la mémoire d'un traumatisme collectif, auquel on a soi-même survécu mais que l'on portera au plus profond de soi jusqu'à la mort ? Et comment concilier ce passé traumatique aux défis d'un présent hostile ? En choisissant d'embrasser la destinée d'un couple influent de la bourgeoisie juive hongroise, Brady Corbet dresse en premier lieu le portrait saisissant, et assez inhabituel, de deux fiertés, mais aussi d'un tableau psychotraumatique qui se manifeste plus dans les chairs, les os, les veines, la sexualité, que par de classiques reviviscences. Exempt de flash-backs - les camps seront évoqués uniquement lors du prologue et de l'épilogue alors qu'ils restent au coeur du récit - le film se démarque ainsi, et pour le meilleur, de l'imagerie victimaire habituelle, prompte à susciter la sympathie voire la pitié. László et sa femme Erszebet sont les représentants d'un peuple qui a décidé de ne pas abdiquer, de ne pas courber l'échine, de s'intégrer pour survivre tout en conservant à tout prix son identité pour ne pas mourir une seconde fois.

« Et ce sont bien cette identité, et cette dignité qui peut tant paraître arrogante pour les esprits prédisposés à le penser, qui vont catalyser des événements en chaîne et suggérer que les fondations de ce pays d'accueil sont pourries à l'origine »

Et ce sont bien cette identité, et cette dignité qui peut tant paraître arrogante pour les esprits prédisposés à le penser, qui vont catalyser des événements en chaîne et suggérer que les fondations de ce pays d'accueil, à l'inverse de celles de l'édifice qui se pense et se crée sous nos yeux, sont pourries à l'origine. L'architecture se fait métaphore, celle de la mémoire, et les différents enjeux se révélant progressivement au cours de l'édification du monument décrivent à quel point elle peut être corrompue, pervertie ou hantée, à l'instar de l'impressionnant travail sur le son qui évoque autant l'hypervigilance que l'intrusivité de souvenirs parasites. Ainsi le souhait originel du milliardaire - commémorer le souvenir de la bienfaitrice qu'était sa mère - est-il d'emblée pollué par un inavoué pulsionnel, mais aussi une intention cachée et concurrente : celle, pure, du bâtisseur qui pressent son propre délitement ainsi que celui de son couple. Très vite, la judéité du brutaliste apparaît gênante, et pour peu que celle-ci prenne le pas sur le projet familial, la communauté s'enquiert de son effacement. Ce sera au moyen d'un patriotisme financier et religieux. Le bâtiment se fera également le matériau, le théâtre puis le cercueil, d'événements traumatiques ultérieurs.

Ce n'est que lors de l'ultime scène, que la brièveté et la rupture de ton rendent dissonante mais qui constitue également l'une des conclusions les plus admirablement logiques que l'on ait jamais vues, que l'on comprend à quel point le travail de mémoire, issu d'un vécu traumatique, se constitue en couches successives, hétérogènes, impactées les unes dans les autres, heurtées aux récifs des histoires individuelles et collectives, bref à l'opposé d'une chronologie prédictible - le réalisateur, surdoué, occulte d'ailleurs certains moments cruciaux tout autant qu'il en surligne d'autres. C'est également un combat constant. Le final de la Zone d'Intérêt le suggérait déjà. Mais c'est tellement puissant de le voir exposé et démontré ainsi, au moyen d'une épopée filmée en Vistavision...