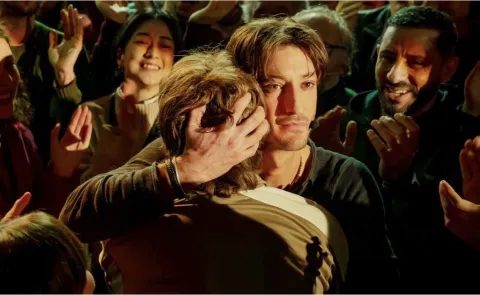

Jehnny Beth, Thibaut Evrard dans Différente de Lola Doillon.

© DR.

Un film à la pédagogie trop appliquée pour aller au bout de l’état de grâce que l’on attend et qui n’est atteint que par moments, quand il décolle justement de son sujet.

C’est l’histoire d’un diag… Voici en tout cas le tout premier film à faire d’un diagnostic à la fois son fil narratif et son enjeu principal, de ce qui y conduit jusqu’aux bouleversements et remaniements qu’il engendre. Tout l’enjeu pour Lola Doillon étant d’insuffler à cette course, que vivent et souvent subissent tant de personnes, de la fiction et des vibrations, afin de dépasser la clinique et la pédagogie et de faire exister Katia, son héroïne, et plus globalement son film. Elle est aidée dans sa mission par la composition nuancée et incarnée de Jehnny Beth, qui trouve le jeu juste pour retranscrire une version de l’autisme féminin, entre masking et épuisement. Quant au reste ?

Le film a parfois tendance, dans son approche documentaire, à se résumer à un empilage de signes voire de symptômes

Dans l’une des scènes du film, Katia passe un bilan diagnostique réalisé par une neuropsychologue, qui l’interroge sur un possible passé de violences sexuelles subies. Sa réponse, en premier lieu négative, est suivie d’un « enfin je crois ». La psychologue cite alors une étude pour lui expliquer que le phénomène est tout sauf rare puisqu’il touche 88% des femmes autistes. Elle passera pourtant immédiatement à une autre question. Elle aurait pu rebondir sur ce doute en complétant sa réponse par l’ajout d’un autre élément de cette même étude, à savoir qu’une forte part de ces femmes ayant vécu un viol ou une agression sexuelle n’avaient pas conscience qu’elles avaient été victimes d’une forme de violence. C’eût été ouvrir sur autre chose qu’un repérage, pour ne pas dire un empilage, de signes voire de symptômes, auxquels le film a parfois tendance, dans son approche documentaire, à se résumer.

Ce qui saute aux yeux c’est l’absence de positionnement extérieur, ou méta, sur ce qui nous est montré

Au lieu de cela, le film, renforcé par une réalisation exempte de toute aspérité, de tout regard autre que celui de la reconnaissance - symbolisée par le truchement de ce fameux bilan diagnostique contenu dans une clé USB passant de main en main -, se contente de décrire un état de fait. Ce qui saute aux yeux, a posteriori, c’est l’absence de positionnement extérieur, ou méta, sur ce qui nous est montré. Le même écueil auquel se heurtait Hors Normes du duo Toledano-Nakache. Nous voici face à une proposition de représentation de l’autisme dans un milieu si balisé qu’il devient impossible d’y voir autre chose qu’une problématique d’inadéquation, là où pourtant résident tant de souffrances profondes et complexes, nées justement d’un fracas contre des milieux engendrant leur propre violence, et trouvant dans la vulnérabilité autistique un accélérateur souvent funeste. C’est ainsi que la sexualité et le travail sont supportés par des personnages constamment sympathiques, le problème de la pauvre Katia semblant finalement se résumer à sa propension à se faire des films.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/lautisme-au-cinema

Différente gagne en qualité quand il s'éloigne de son sujet

Ce qui reste édifiant est de voir à quel point Différente gagne en qualité quand il s’éloigne de son sujet, ou plutôt de son objet - diagnostique. On en veut pour preuve cette histoire d’amour qui, vaille que vaille, trouve la force de résister à tout ce qui semble voué à la rendre impossible. Pour le coup, cette relation sonne puissamment vrai, et fait du bien. Peut-être parce que, dans sa dimension purement individuelle, elle échappe à tout code et permet d’appréhender l’inclusivité sous l’angle d’une compréhension réciproque, dans des rapports horizontaux. Quelle émotion alors, et enfin, de voir cette clé USB devenir également clé de compréhension et de résolution, et ces deux-là être irrémédiablement attirés par ce qui ne peut se résumer, se classifier ni se diagnostiquer : l’amour.