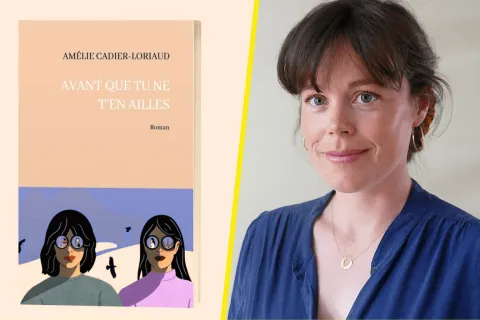

Dr Nawale Hadouiri, alias @dr_nawell2.0 © DR

Après une thèse de science soutenue en janvier, la « ch'ti d'origine, formée à l'école bisontine et bourguignonne d'adoption » est actuellement en mobilité post-doctorale à Genève, en Suisse, d’où elle nous parle.

What’s up Doc : La médecine physique et de réadaptation (MPR) ne fait pas vraiment partie des spécialités les plus populaires, pourquoi ?

Nawale Hadouiri : Effectivement, elle fait partie des spécialités que j’appelle un peu sous-cotées. Cela tient au fait qu’il n’y a pas de stage obligatoire en médecine physique et de réadaptation. Elle reste donc méconnue des étudiants. Les collèges ne permettent pas à eux seuls de rendre compte de toute la richesse de cette spécialité. Il y a encore de gros stéréotypes, comme le fait que le médecin de MPR serait une sorte de « super kiné ».

De la même manière, le CHU de Besançon ne fait pas partie des plus prisés. Vous y avez apprécié votre internat ?

NH. : J’ai choisi d’y faire mon internat, d’abord parce que j’ai fait tout mon cursus là-bas : j’y avais mes attaches personnelles et professionnelles ; mais aussi parce que la spécialité y est très bien développée. Tout s’est plutôt bien passé : c’est un hôpital à taille humaine avec des spés bien représentées et formatrices. En tant qu’ancienne élue syndicale, j’estime que la communication avec la direction était plutôt constructive. Même si c’était parfois compliqué, on arrivait quand même à trouver des terrains d’entente, ce qui n’est pas forcément le cas partout. Si je suis partie à Dijon après min internat, c’est parce que j’ai eu une opportunité là-bas que je n’ai pas eu à Besançon.

« Je me suis lancée après mon internat, car j’avais peur qu’on me reproche de parler d’une spécialité alors que je n’étais pas encore docteur »

Vous faites de la médecine physique et de réadaptation neurologique, c’est une sur-spécialisation ?

NH. : Les gens ont tendance à s’orienter vers le côté orthopédique, locomoteur, médecine du sport… Mais le volet neurologique reste le cœur de la spécialité. J’ai une certaine affinité avec tout ce qui est pathologies neurologiques, maladies rares, et maladies génétiques. C’est quelque chose qui m’a intéressée dès le départ. La neurologie concerne énormément de patients en rééducation (AVC, sclérose, Parkinson, traumatismes crâniens etc). Le métier est très varié.

La méconnaissance de la spécialité, c’est la raison pour laquelle vous avez lancé @dr_nawell2.0 ?

NH. : Je me suis lancée en 2021, au début de mon clinicat, car je ne me sentais pas légitime à le faire avant. Même si j’étais active dans d’autres domaines, notamment dans le secteur syndical, j’avais peur qu’on me reproche de parler d’une spécialité alors que je n’étais pas encore docteur. J'ai profité de la période Covid, avec l’accroissement des réseaux sociaux, pour me lancer. Au départ, l’objectif était d’expliquer certaines pathologies, tout en « humanisant » la spécialité : montrer ce qu’est le quotidien d’un médecin de MPR à l’hôpital, qui fait de la recherche, donne des cours…

À l’époque, il y avait surtout des internes sur les réseaux, beaucoup moins de médecins séniors, et encore moins de médecin à la casquette hospitalo-universitaire. Au bout d’un an, j’ai commencé à faire un peu de débunkage médical, pour lutter, comme d’autres créateurs de contenu, contre la désinformation, car ma spécialité n’en est pas épargnée.

« Même s’il reste un noyau dur de réticents dans la communauté médicale, l’état d’esprit est en train de changer vis-à-vis des médecins créateurs de contenu »

Comment votre arrivée sur les réseaux sociaux a-t-elle été accueillie par la profession ?

NH. : Plutôt très bien. Les critiques que j’ai essuyées, c’était plutôt lors de congrès universitaires. On me reprochait de « surfer sur la vague influenceur » ou d’avoir « beaucoup de temps libre ». Aujourd’hui, au contraire, on me demande des conseils pour se lancer sur les réseaux. Même s’il reste un noyau dur de réticents, l’état d’esprit est en train de changer à ce niveau-là dans la communauté médicale. J’ai par exemple été soutenue par le président de mon collège, avec qui j’ai organisé une session spéciale sur la création de contenu.

Vous avez aussi participé à la création de la charte du médecin créateur de contenu, une belle reconnaissance…

NH. : On était cinq médecins créateurs, aux profils variés en termes de spécialités, modes d’exercice et réseaux sociaux utilisés. On a travaillé avec des experts YouTube et des représentants de l’Ordre. Ça a abouti, par consensus, à un document assez simple et intelligible pour tout le monde, que je vois vraiment comme une prolongation numérique du code de déontologie. L’établissement de la charte a aussi permis de montrer que la création de contenu sur les réseaux par des médecins était quelque chose de sérieux.

« En tout, les réseaux sociaux me prennent une quinzaine d’heures par semaine. C’est un hobby professionnel ! »

La question du partenariat commercial y est légèrement évoquée. Comment vous positionnez-vous ?

NH. : On ne s’est pas focalisé sur cette question dans la charte, car le but premier était d’identifier l’activité des médecins sur les réseaux, et les accompagner dans la création de contenu. On s’est contenté de rappeler qu’il est interdit de faire la promotion commerciale de tout produit de santé, ce qui est déjà le cas dans la vie « réelle ». Il est néanmoins possible de faire des collaborations rémunérées à but pédagogique avec des instances, de manière à avoir les moyens de toucher plus de gens. Personnellement, j’ai fait le choix de ne pas en faire pour le moment, ce qui me donne la liberté de ne pas avoir à publier quand je n’ai pas le temps.

Comment vous vous organisez entre votre activité et les réseaux sociaux ?

NH. : Je suis seule et fais tout de A à Z, de la recherche d’idée au montage, en passant par le script et la réponse aux commentaires. Généralement, je tourne chez moi en fin de journée et le week-end. Parfois, c’est directement à l’hôpital pendant la pause du midi ou le soir après ma journée de travail. Je consacre également un samedi matin par mois à réfléchir aux idées que j’aimerais aborder le mois suivant, en ayant sondé les abonnés en amont. Je me laisse aussi des créneaux pour poster plus spontanément, par exemple en réaction à une actualité.

Je me suis posée la limite d’une demi-heure par jour pour les réponses aux commentaires et aux messages privés, de manière à ne pas trop empiéter sur ma vie privée. Pour gagner du temps, j’utilise aussi des outils d'optimisation du montage, mais je ne néglige jamais la partie recherche. En tout, @dr_nawell2.0 me prend une quinzaine d’heures par semaine. C’est un hobby professionnel !

Vous avez des projets futurs ?

NH. : Cette année, je vais développer ma chaîne YouTube et mon compte TikTok, notamment pour essayer de toucher les plus jeunes. J’ai également d’autres projets, mais je ne peux pas en parler pour le moment… Et d’un point de vue médical, je me concentre actuellement sur ma mobilité post-doc et mes projets scientifiques.

A voir aussi

JO de Milan-Cortina : Olivier Matarese, le médecin toujours en haut de la piste

JO de Milan-Cortina : Olivier Matarese, le médecin toujours en haut de la piste