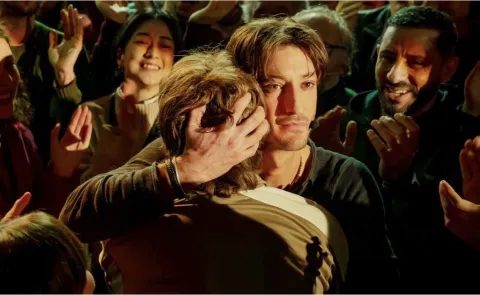

Lady Gaga et Joaquin Phoenix dans Joker, folie à deux de Todd Phillips.

© DR.

Avec cette suite presque nihiliste et dès lors beaucoup plus profonde, et finalement bien plus vraie, que le premier épisode ne l’était, Todd Phillips prend tout le monde à revers. Possible qu’il n’ait pas détesté le lynchage en règle, et injustifié, qui a accompagné la sortie du film.

La suite, très attendue, du Joker, succès phénoménal et surprenant Lion d’Or à Venise, débute par un court-métrage animé délicieusement drôle - au passage réalisé par un frenchie génie du genre, Sylvain Chomet - et qui place d’emblée le film dans une mise en abîme. Il s’agit de représenter le passage à l’acte criminel d’Arthur Fleck, acteur raté, aigri et surtout très malade psychiquement, en illustrant ce dernier aux prises avec sa propre ombre, cherchant à prendre le dessus sur sa part rationnelle. Si cet argument de psychiatrie légale constitue la pierre angulaire de cette folie à deux - dénomination diagnostique qui symbolise également sa relation avec Lee, patiente rencontrée à Arkham et moteur de son propre délire - le terme peut aussi s’appliquer à ce diptyque, tant le film donne constamment l’impression de se battre contre le premier, avec pour ambition de constituer un double - maudit ? en tout cas noir et souterrain - à des pans de l’histoire cinématographique américaine. C’était déjà le cas dans le premier, presque un remake à lui tout seul, plus scorsesien que DC Comics. Ça l’est encore plus, et encore mieux, dans celui-ci, qui revisite le musical, tendance guimauve, pour en faire le noyau délirant d’Arthur Fleck, mais aussi celui d’une Amérique toute entière intoxiquée aux mélodies sucrées et aux paillettes de l’entertainment, poudre aux yeux de sa propre déréliction.

« Si le premier Joker, film d’esbroufe et un peu fourre-tout au niveau psy, surjouait son sous-texte sociétal de façon un peu lourdingue, cette suite est politique »

La noirceur de ce sequel, et du geste cinématographique lui-même, se confirme par l’une de ses dernières scènes, qui est aussi son climax - probablement trop tardif pour les spectateurs en quête d’adrénaline - et dans laquelle Arthur Fleck assure sa propre plaidoierie. La façon dont, en révélant sa vulnérabilité au grand jour, il choisit de se saboter, métaphorise l’intention de Phillips lui-même, qui, avec ce film non aimable, imparfait et déroutant, aux allures de mauvaise blague, semble s’acharner à faire le contraire de ce qu’on attend de lui, renvoyant en pleine gueule au spectateur sa frustration et ses attentes de consommateur déçu et accélérant la fin de sa propre franchise. Si le premier Joker, film d’esbroufe et fourre-tout au niveau psy, surjouait son sous-texte sociétal de façon un peu lourdingue, cette suite est politique en elle-même, et de façon plus convaincante, de par la radicalité même de son refus d’être conforme et de son souhait d’être authentique, de tomber le masque. Elle est également plus saisissante au niveau psychiatrique, au-delà des symptômes renvoyés à de vulgaires procédés scénaristiques, Joaquin Phoenix nous montrant de façon resserrée, délivrée de ses tics, un homme délirant confronté à sa propre angoisse, et qui se raccroche à l’amour en espérant enrayer sa trajectoire suicidaire. Tout n’est peut-être pas juste, pas propre, sémiologiquement, mais ce portrait donne un sentiment de vérité psychique qui n’est pas descriptive, mais bien plus émotionnelle. À l’image de la relation qui unit Arthur au personnage de Lee, encore un autre double, joué par une Lady Gaga impressionnante dans sa capacité à exprimer d’emblée sa lumière intérieure. Son interprétation pure est à mille lieues de ce qui semblait promis, par une écriture caricaturale, à son personnage.

https://www.whatsupdoc-lemag.fr/article/haters-studio

Au final, le film décevra la plupart, arrimé à sa volonté de jeter une lumière crue sur sa propre ombre, et pourtant c’est cela aussi qu’il nous faut arriver à voir en face, et à ne pas cacher par des artifices permanents : en ces semaines de la santé mentale, grande cause à venir, Phillips nous offre un film malade, qui ne parle que de psychiatrie, celle de la souffrance à en crever, celle des enfermements, physiques ou mentaux, celle qui, sous couvert de déstigmatisation et de velléités d’attractivité, n’intéresse pas grand monde. C’est pourtant principalement cela, le soin, arriver à ne pas détourner le regard, et c’est en cela que c’est politique.