© Midjouney x What's up Doc

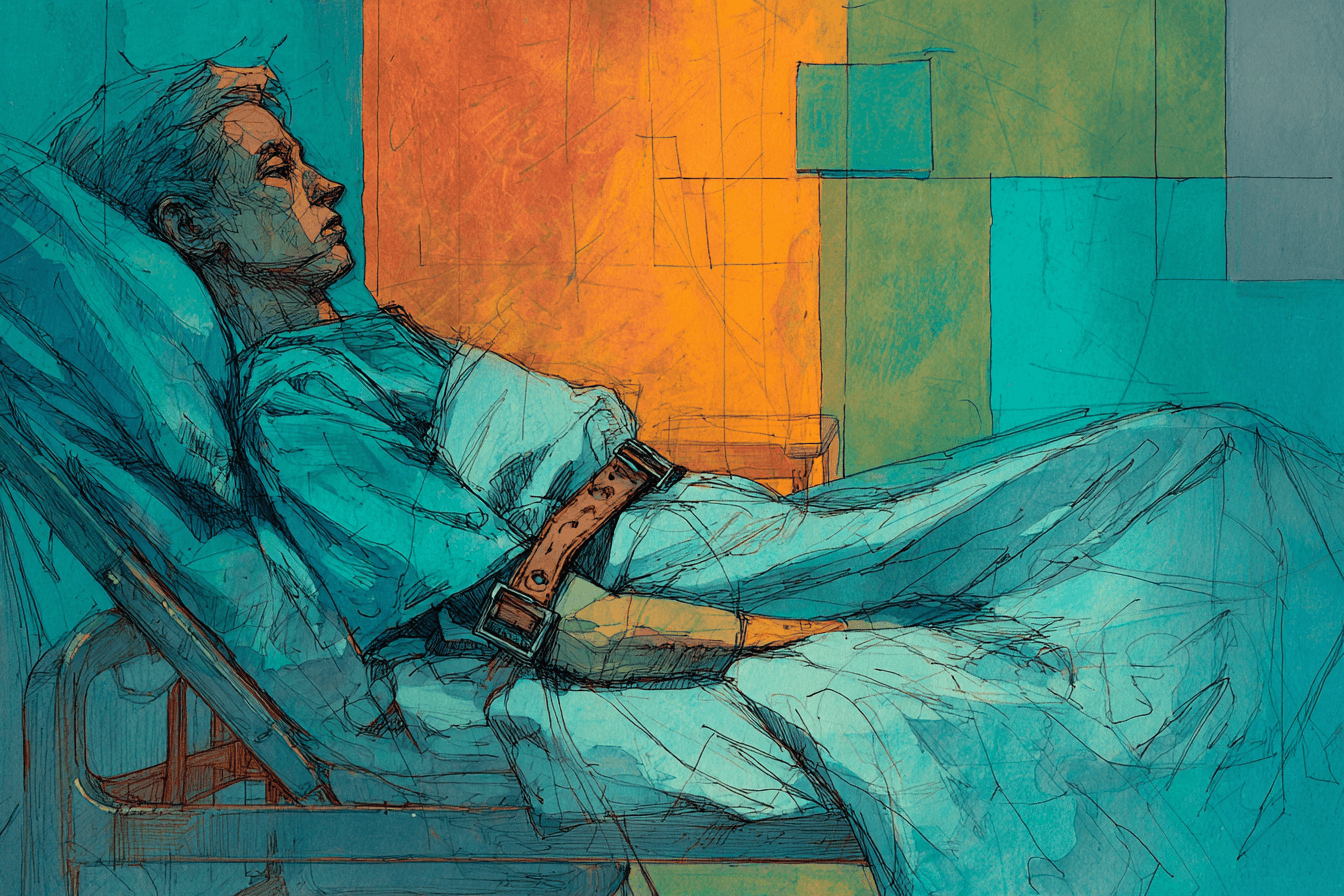

Sylvie* a du mal à contenir son émotion quand elle revient sur l'arrivée de son fils de 32 ans, souffrant d'un trouble schizo-affectif, dans une unité psychiatrique de la région parisienne. « Ils l'ont mis immédiatement sous contention, ils m'ont dit par la suite qu'ils l'avaient sanglé parce qu'il avait serré les poings, juste pour ça », raconte-t-elle, encore sous le choc.

« On m'a dit que c'était le protocole et qu'il n'y avait pas d'autres options », déplore-t-elle, précisant que son fils a été attaché à d'autres reprises depuis. « Il m'a dit à quel point c'était humiliant et traumatisant, il s'est déjà retrouvé à s'uriner dessus parce qu'il ne pouvait pas se lever pour aller aux toilettes. C'est totalement déshumanisant ».

Seul 32 établissements ne pratiquent pas la contention

Selon le dernier bilan de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé (Irdes), 8 000 personnes ont subi, en 2022, une contention dite mécanique dans des services hospitaliers psychiatriques, en étant attachées par des sangles sur un lit au niveau du thorax ou des poignets et chevilles.

Depuis 2016, cette technique n'est censée être utilisée qu'en « dernier recours » et ne peut concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Uniquement « pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui » et « de manière adaptée, nécessaire et proportionnée », précise le code de santé publique.

Mais une écrasante majorité des 220 établissements qui assurent des soins psychiatriques sans consentement continue de la pratiquer selon l'Irdes. En 2022, seuls 32 déclaraient ne pas y avoir recours.

Des soignants qui oscillent entre « honte et culpabilité »

Or, cette pratique est « traumatisante », martèle Dr Mathieu Bellahsen, psychiatre et auteur d’Abolir la contention (Éditions Libertalia, 2023). « Il faut s'imaginer : vous avez plusieurs personnes qui prennent possession de votre corps, qui vous allongent. Vous ne pouvez plus bouger ».

« Ça va réactiver des traumatismes anciens notamment auprès des personnes ayant vécu des violences sexuelles », ajoute-t-il. Quant aux soignants, « beaucoup le vivent très mal, entre honte et culpabilité ».

Ces derniers mois, les appels à mettre un terme à la contention – qualifiée de « violation des droits humains » par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) – se sont multipliés. Début mai, Philippa Motte, atteinte d’un trouble bipolaire, a publié un livre-témoignage Et c'est moi qu'on enferme (Stock) dans lequel elle revient sur la contention.

De nombreux appels à l’abolition de cette technique

Quelques semaines plus tard, des membres de l’Association des jeunes psychiatres et des jeunes addictologues (Ajpa) ont publié une tribune dans Le Monde pour demander « l'abolition des pratiques d'isolement et de contention ».

En juin, c’est au tour de l’Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques (Unafam) de réclamer « une psychiatrie sans violence ».

Le gouvernement ne semble à ce stade pas prêt à abolir définitivement cette pratique. Dans son plan psychiatrie publié en juin, il réaffirme que « l’isolement et la contention doivent rester des mesures de dernier recours », mais continue de juger leur usage « parfois nécessaire ».

D'autres façons de faire existent

Des alternatives existent pourtant, soulignent les partisans de l'abolition. Dans une étude portant sur quatre établissements ayant eu historiquement moins recours à la coercition, le programme de recherche Plaid Care a relevé plusieurs leviers d'action.

Une « culture de la disponibilité » vis-à-vis du patient – « il est écouté et peut entrer dans le bureau des infirmiers », un accent mis sur la qualité de l'accueil, une bonne connaissance du patient, qui permet au soignant de savoir comment le calmer – ou encore une « horizontalité dans la relation » patient-médecin, liste le sociologue et coordinateur de l'étude Sébastien Saetta.

Pour Mathieu Bellahsen, « l'enjeu n'est pas de dire 'il y a les méchants qui attachent et les gentils qui n'attachent pas', c'est de penser nos pratiques et de faire autrement ».

Avec AFP

*Le prénom a été changé

A voir aussi

Quel est le rapport des médecins à la mort ? Dix d’entre eux nous répondent !

Quel est le rapport des médecins à la mort ? Dix d’entre eux nous répondent !

Baromètre de la relation médecin-patient : un lien de confiance… sous pression

Baromètre de la relation médecin-patient : un lien de confiance… sous pression