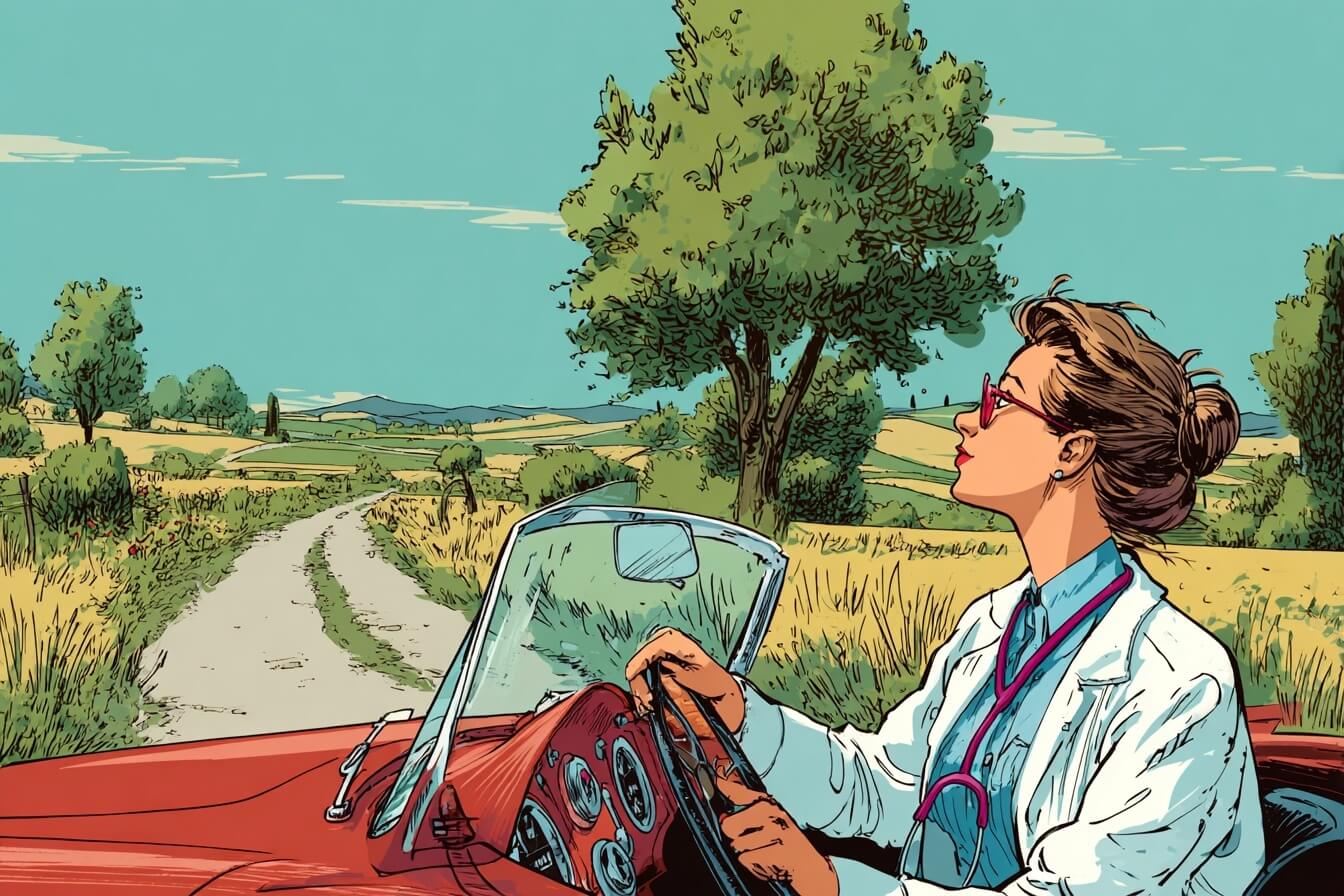

© Midjourney x What's up Doc

Mesure phare de l’ancien Premier ministre François Bayrou contre les déserts médicaux, cette « mission de solidarité » jusqu’à deux jours par mois devait au départ être obligatoire pour les médecins des zones bien pourvues. Le gouvernement a depuis rétropédalé, renvoyant cette possibilité à des dispositions législatives en cours d’examen.

Le ministre de la Santé Yannick Neuder, aujourd’hui démissionnaire, a finalement promis le déploiement progressif de « volontaires » dès septembre, dans 151 intercommunalités « prioritaires » où résident 2,5 millions d’habitants.

Les volontaires sont censés poser leurs mallettes dans des lieux existants déjà équipés (maisons et centres de santé, cabinets vides, hôpitaux, Ehpad…), toucher une indemnité de 200 euros en plus des consultations, et profiter parfois d’un secrétariat.

Mais sur le terrain, de « nombreux freins » retardent le démarrage, selon la dizaine de représentants syndicaux nationaux ou locaux interrogés par l’AFP (MG France, CSMF, SML, FMF, UFML-S).

Ils sont notamment techniques : les praticiens ont besoin d’une connexion à la Sécu, d’une autorisation de double facturation, d’une nouvelle « carte professionnelle » électronique, de partager des dossiers médicaux avec d’autres qui n’ont pas le même « logiciel métier », de remplaçants dans leurs cabinets… Sans compter l’hébergement, parfois assuré par les collectivités locales.

« Ces patients, ça peut être celui qui a un panari au doigt comme un insuffisant cardiaque, diabétique, sans médecin traitant, dont la première consultation prend 1 h 30. On nous dit que les rendez-vous seraient pris sur une plateforme nationale en ligne. C’est impraticable ! », critique Luc Duquesnel, président des Généralistes CSMF.

Il craint « que les volontaires repartent en disant 'plus jamais ça' ».

Un suivi sur la durée, pas du one-shot

Surtout, « ces patients ont besoin d’un suivi global, sur la durée, pas de one-shot », pointe la présidente de MG France, Agnès Giannotti.

Pour certains, la prime de 200 euros – qui comprend les frais de déplacement, jusqu’à plusieurs heures de route – est insuffisante, alors qu’un récent accord syndical avec l’Assurance maladie prévoyait le double, dès 2026, pour le même type d’interventions.

Beaucoup critiquent les contours flous d’un dispositif « piloté d’en haut » par les ARS, comme Charles-Henry Guez, 67 ans, retraité actif « prêt à participer immédiatement » à certaines conditions, mais qui ignorait mardi l’existence d’une plateforme d’inscription en ligne.

Selon le ministère, 150 lieux de consultation sont prêts et 200 autres « en cours d’équipement ». L’Assurance maladie a communiqué auprès de « tous les médecins » et depuis, les inscriptions se sont « accélérées », assure-t-on de même source, sans chiffre actualisé.

La concrétisation est inégale sur le territoire : la Nouvelle-Aquitaine compte 290 volontaires mais aucun n’a pour le moment assuré de consultations, selon l’ARS. En Normandie, l’administration enregistre 40 volontaires dont une a reçu des patients mi-septembre. En Corse, six médecins sont officiellement inscrits. Ils sont une douzaine dans les Pays de la Loire, 18 en Centre-Val de Loire, selon des représentants URPS.

« Chez moi, je n’en connais qu’un », indique Philippe Trehou, représentant de l’URPS Hauts-de-France. « L’ARS va envoyer un courrier expliquant exactement nos conditions de travail, avec des photos. » « Mais ça sent le bricolage », « pondu dans l’urgence, sans concertation » préalable, et qui pourrait « devenir ingérable », juge-t-il.

Des rustines face à la pénurie

Les permanences solidaires ouvriront-elles un jour toute la semaine ? « Dans leurs rêves », estime le président de l’URPS Centre-Val de Loire, Pierre Bidaut. Dans sa région, où la démographie médicale est la plus faible de France, « à côté d’une zone sous-dotée, il y a une autre zone sous-dotée. On gère la pénurie avec des moyens qu’on n’a pas », résume-t-il.

Son homologue normand Philippe Cholet renchérit : « c’est du bouche-trou. Une rustine de plus ».

« L’ARS fait tout ce qu’elle peut. On va tenter, voir ce que ça apporte », assure la présidente de l’URPS Auvergne-Rhône-Alpes, Sylvie Filley-Bernard. Mais « le fond du problème c’est le défaut d’attractivité du métier », le manque de jeunes « qui s’installent vraiment ».

Avec AFP

A voir aussi