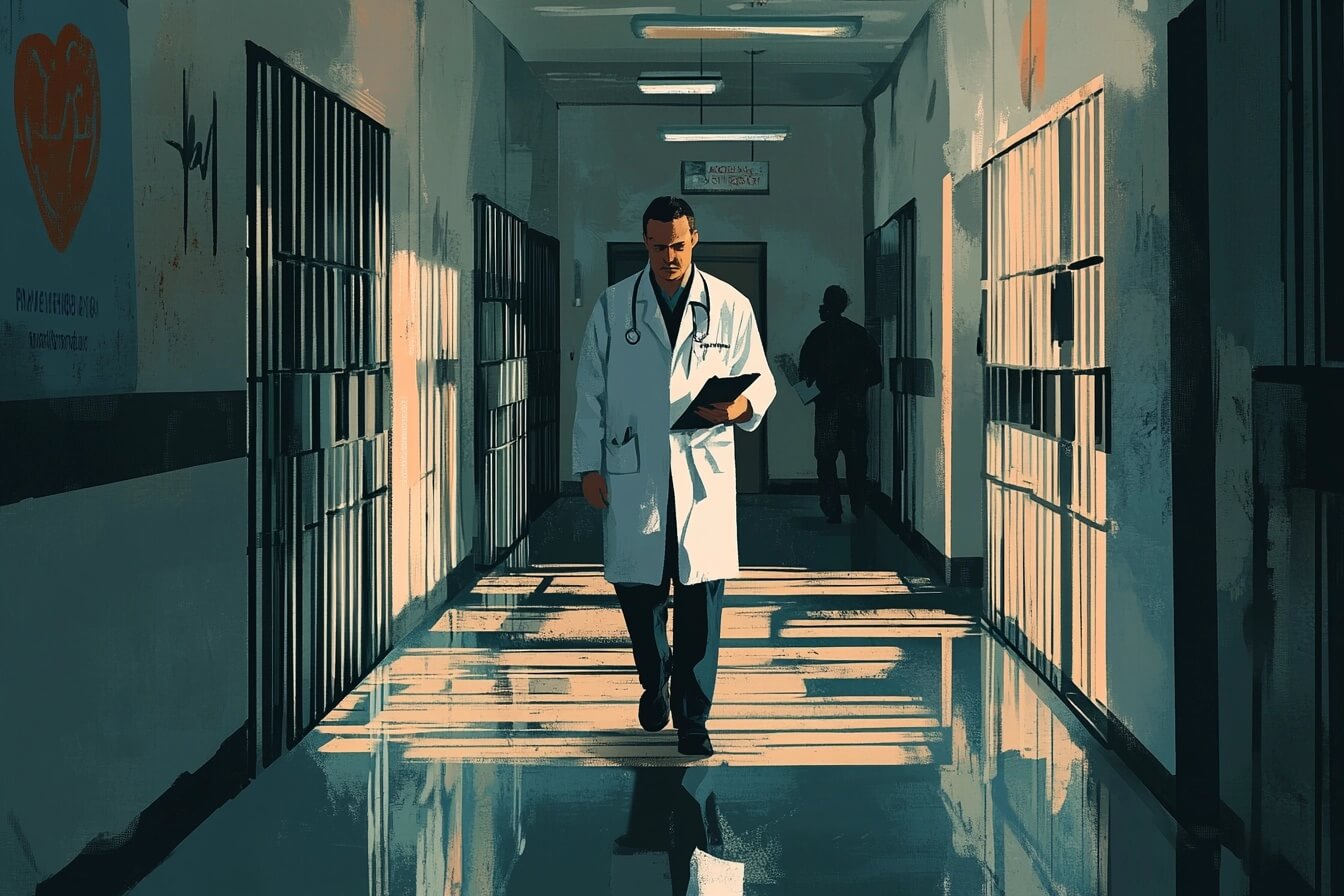

© Midjourney x What's up Doc

Une population carcérale en explosion, des soignants en tension

Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la population écrouée est passée de 35 000 personnes en 1968 à plus de 80 000 en 2022. Le taux d’occupation des maisons d’arrêt atteint jusqu’à 239 %. Conséquence directe : les équipes médicales sont sous pression.

- Jusqu’à 66 % de postes vacants de psychiatres dans certains établissements.

- Des difficultés de recrutement généralisées, aussi bien pour les généralistes que les soignants paramédicaux.

- Des conditions d’exercice dégradées : locaux inadaptés, logiques sécuritaires, obstacles aux extractions.

Le médecin, ni soignant de second rang ni auxiliaire de justice

En prison, le médecin n’est pas un acteur subordonné à l’administration pénitentiaire. Son indépendance professionnelle e

A voir aussi

La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

La santé mentale au travail s'améliore un peu, sans retrouver son niveau d'avant-Covid

« Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement

« Notre système est incapable de financer l’innovation » : Depuis Bruxelles, les médecins de bloc en exil interpellent le gouvernement

Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF

Malgré la grève, la grippe et les intempéries, l'hôpital tient bon, dixit la FHF

Plus de 1 000 médecins spécialistes sont exilés symboliquement en Belgique depuis hier

Plus de 1 000 médecins spécialistes sont exilés symboliquement en Belgique depuis hier

Début de la grève ! Fermetures de cabinets et déprogrammations de rendez-vous au menu

Début de la grève ! Fermetures de cabinets et déprogrammations de rendez-vous au menu