© Midjourney x What's up Doc

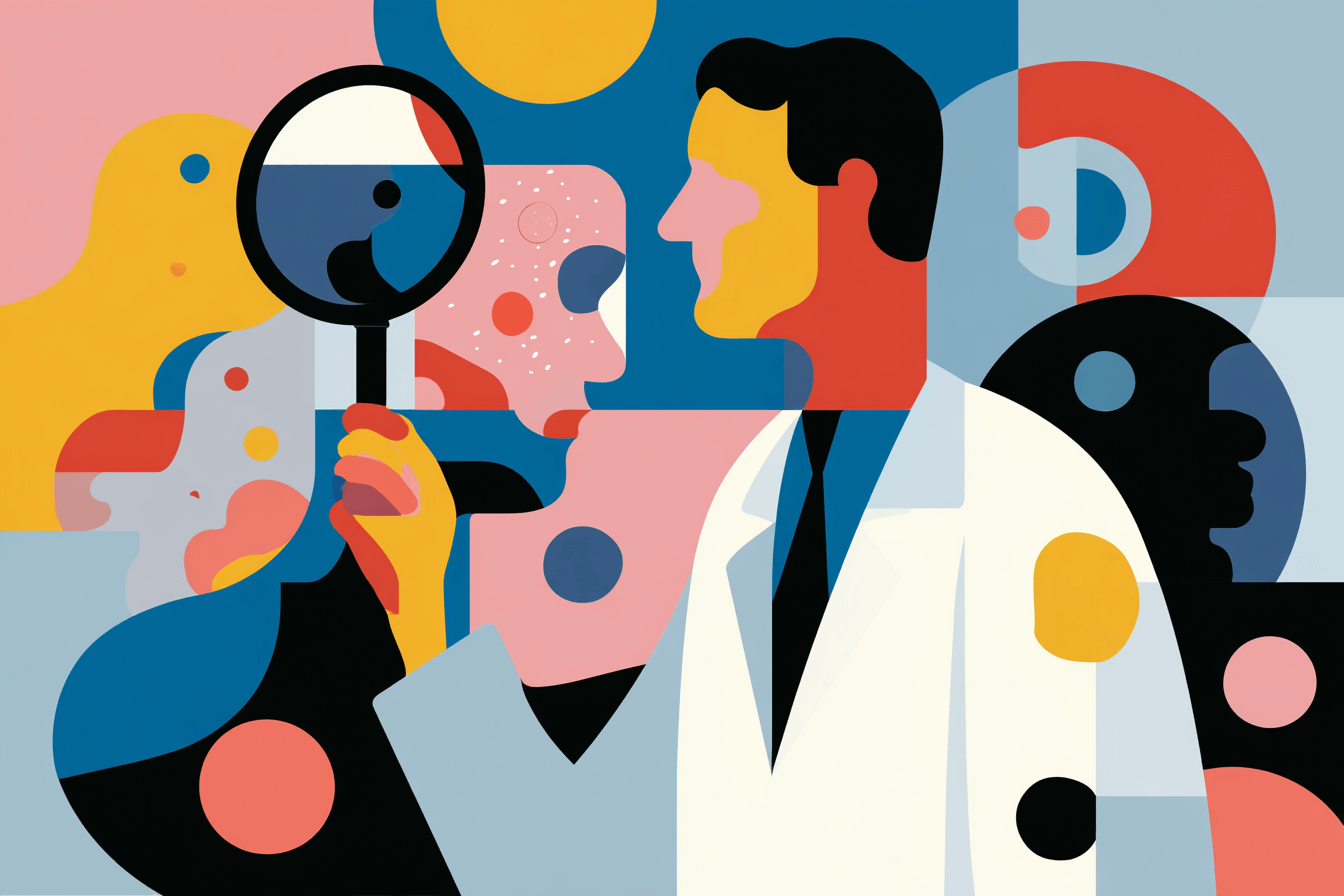

Compter sur l’IA plutôt que sur un dermatologue pour contrôler des grains de beauté et repérer des cancers cutanés, « c’est encore un mythe », martèle le Dr Mathieu Bataille, dermatologue hospitalier dans les Hauts-de-France, lors d'une conférence de presse de cette société savante, en amont des Journées dermatologiques de Paris du 2 au 6 décembre.

Si l’IA a un réel potentiel en dermatologie, « elle ne peut se substituer à l’expertise médicale », pointe-t-il.

Avec des effectifs en baisse – moins de 3 000 dermatologues sur le territoire – et des délais de consultations en hausse – six mois à un an dans certaines régions –, c'est pourtant la promesse faite par plusieurs acteurs et dispositifs en France.

Plus lucratif que médical

Selon Mathieu Bataille, la pénurie de dermatologues a ouvert des « opportunités de marchés pour certains », s’apparentant à « un nouveau 'Far West' ».

Il cite par exemple le développement de plusieurs centres privés spécialisés dans le dépistage des cancers de la peau et la surveillance des grains de beauté « avec des médecins non dermatologues assistés par l’IA », où « la lucrativité semble prendre le pas sur le service médical rendu pour les patients ».

Ces centres utilisent des outils de dépistage du cancer visant à scanner la peau de tout le corps et à alerter en cas de lésion ou grain de beauté suspect, mais « n'ont de pertinence qu'entre les mains d’un dermatologue capable d’interpréter les conclusions de l’IA », selon ce dermatologue.

Ces machines « sont très intéressantes, mais si cela est fait dans un but de recherche, et non financier », renchérit la Dr Gaëlle Quéreux, ancienne présidente de la Société française de dermatologie (SFD) et cheffe du service de dermatologie du CHU de Nantes.

À Marseille, l’AP-HM dispose par exemple depuis trois ans d’un scanner cutané de ce type, un Vectra, que l’équipe continue « d’entraîner et de faire progresser ». « Sûrement que dans quelques années, ça sera l’avenir, mais pour l’instant, ça ne l’est pas », insiste Gaëlle Quéreux.

Erreurs en chaîne

Plus inquiétant encore pour ces dermatologues, des outils – disponibles dans des pharmacies ou via des applications – proposent d’envoyer une photographie d’un grain de beauté ou d’une lésion de la peau, pour la transmettre ensuite à une application d’IA en vue d’un diagnostic, « parfois même sans qu’un médecin ne soit intervenu », expose Mathieu Bataille.

Faux diagnostics, sentiment de fausse sécurité ou anxiété inutile : ces technologies peuvent pourtant entraîner de « grossières erreurs », résume ce membre de la Société française de dermatologie.

Déjà, seule la lésion considérée comme douteuse par le patient est analysée, alors que la norme est de réaliser un examen cutané complet.

Et la machine conseille souvent en complément une consultation dermatologique, parfois dans un délai de quelques semaines, quasi impossible à obtenir en réalité.

Le risque est ainsi « de paniquer les patients », tout en désorganisant « un système de santé déjà fragile » par « un surcroît de travail à des dermatologues déjà saturés ».

Autosurveillance encouragée

Face à la pénurie de professionnels, la SFD souhaite notamment encourager la population à davantage d’autosurveillance de sa peau.

Elle a lancé cet été une campagne de sensibilisation « YES I CAN » pour que tout le monde « puisse identifier les lésions cutanées suspectes de malignité », avec le slogan « Changeant, Anormal, Nouveau ».

Entre 141 200 et 243 500 cas de cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année en France, selon Santé publique France. Et le nombre de nouveaux cas a plus que triplé entre 1990 et 2023.

« On n’abandonne pas les patients », assure Gaëlle Quéreux, « mais cette campagne répond à un vrai besoin de santé publique ».

Pour les cancers cutanés, « la stratégie consistant à faire un dépistage systématique de toute la population n’a jamais prouvé son efficacité », selon cette praticienne hospitalière. Et l’examen de toute la surface de la peau, motif de consultation très fréquent, est « injustifié dans la grande majorité des cas ».